Un article publié le 18 novembre 2019 sur le journal le Monde, Lire cet article en cliquant ici, et me concernant en partie, fait référence à cet article sur ma grand-mère. L'année dernière, en octobre 2019, une journaliste du journal Le Monde me contacte, en fait elle prépare un article sur les mémés écolos avant l'heure dans les années 50/60, elle a lu cet article et mon témoignage l'intéresse. Après m'avoir interviewé, ainsi que d'autres personnes, son article sort en novembre 2019, elle m'a consacré quelques lignes...

D'après les souvenirs de Frédéric Wetzel...

Je n'ai pas la nostalgie du passé, je pense qu'il faut vivre avec son temps et toujours aller de l'avant, mais j'ai retrouvé récemment chez moi, des photos de l'époque de ma grand-mère, photos dont je ne me rappelais plus l'existence. Mes souvenirs d'enfance sont réapparus, je vais donc vous parler de cette époque, de cette femme que j'aimais plus que tout, qui m'a appris des principes très importants.

Ma grand-mère...

J'ai passé mon enfance chez ma grand-mère suite au divorce de mes parents en 1953 et, c'est donc elle qui m'a élevé, éduqué, cette dame qui s'appelait Aurélie tenait un petit bistro dans mon village actuel Baisieux, ses grands principes étaient le partage, l'entraide, l'amitié...Dans son petit commerce, elle affichait des prix très bas afin de servir les plus démunis, son activité engendrait de petits bénéfices, elle s'en contentait, cela suffisait pour vivre simplement.

À l'époque j'avais 6 ans, je me souviens qu'elle n'était pas riche, mais elle organisait souvent dans son café des repas à prix coûtant, pour la convivialité et pour aider les gens à se retrouver, afin qu'ils passent un bon moment (pas beaucoup de loisirs à l'époque), le menu de ces repas était bien souvent composé de haricots blancs et pommes de terre, accompagnés de grosses saucisses que l'on appelait des Pierrots, ainsi que d'autres cochonnailles (tripes, pieds de porc, etc...). J'avais gagné dans une foire à Lille, à un concours de lâcher de ballons, le premier prix : un superbe poste de radio (mon ballon avait volé jusqu'en Suède), celui-ci prônait en place d'honneur dans le café et les clients prenaient plaisir à écouter les infos et la musique. Avoir un poste radio (TSF) n'était pas courant à l'époque et les premiers téléviseurs étaient très rares. Dans mon quartier, à ma connaissance seul le docteur possédait un téléviseur, et il n'était pas rare que ce dernier invite chez lui quelques voisins dont nous faisions partie, pour regarder ensemble les émissions du samedi soir sur l'unique chaîne.

Ci-dessous, des repas à prix coûtant qu'elle organisait pour les clients du café (cliquez sur les photos pour les agrandir)

Ma grand-mère était écolo malgré elle...

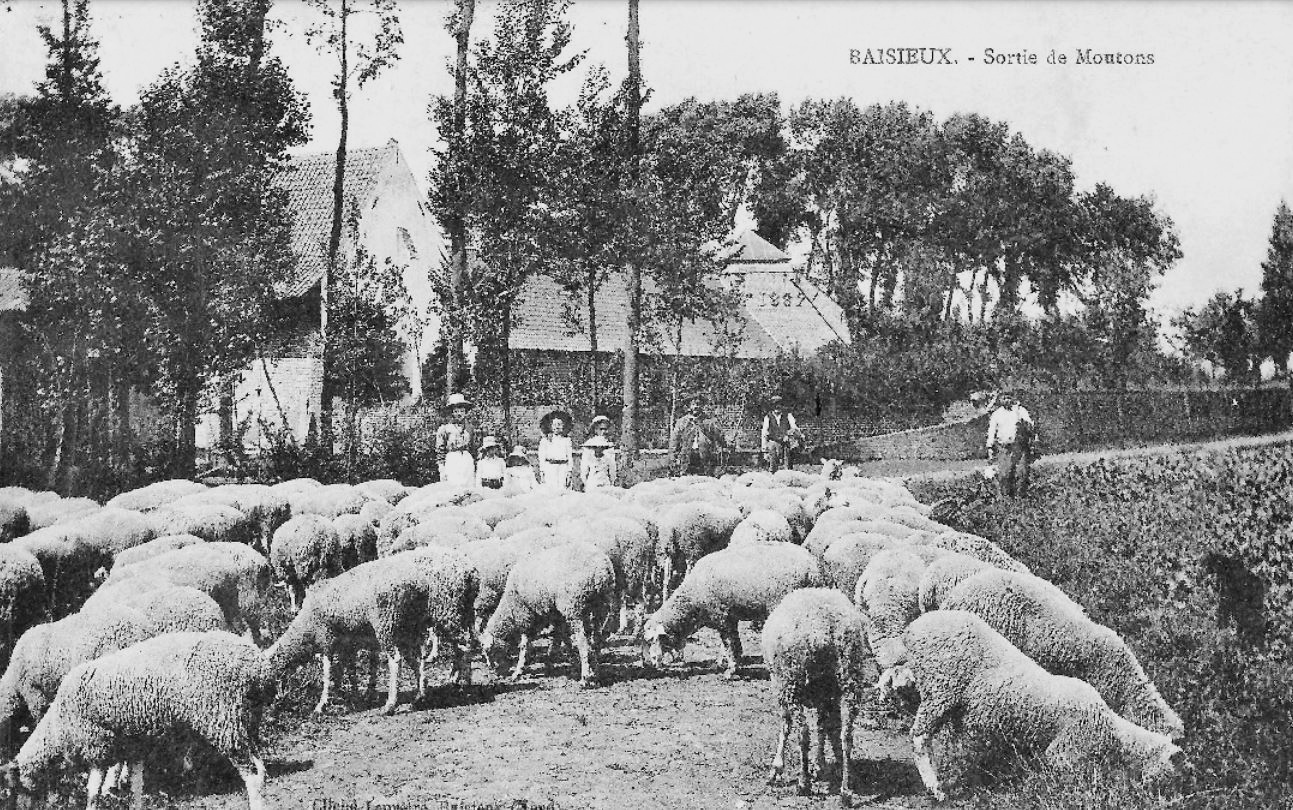

Oui ! ma grand-mère était écolo avant l'heure sans le savoir, puisque le mot écologie n'existait pas encore. Par la manière de vivre et la technologie de l'époque, son empreinte carbone était faible. Elle habitait un petit village frontalier du nord de la France : Baisieux, qui comptait environ 2900 habitants dans les années 50.

- Son équipement électrique se limitait à 5 ou 6 ampoules et un poste de TSF que j'avais gagné à un concours de lâcher de ballon, pas de frigidaire ni de machine à laver, l'eau potable n'était pas gaspillée et j'ai toujours connu l'utilisation de l'eau de pluie pour la lessive et le lavage des sols, elle lavait le linge à la main avec du savon noir dans une bassine d'eau de pluie chauffée sur le feu à charbon.

- L'entraide était très active dans le village, un service en valait un autre, personne n'était à la rue ! les plus malheureux étaient aidés par des petits boulots. Lorsque c'était l'heure du repas, chez ma grand-mère il y avait toujours une part supplémentaire que l'on appelait part du pauvre, de l'éventuel invité dernière minute.

- Pour les courses, elle n'achetait que le nécessaire, et c'était simple à appliquer puisque les produits étaient vendus en vrac à la petite épicerie, il n'y avait pas de gaspillage, les gens étaient très respectueux de la nourriture. Il y avait beaucoup de petits commerces de proximité dans le village : laiteries, boucheries, petites épiceries, boulangeries, cafés, marchands de fruits et légumes, les familles ne faisaient pas de gros stocks car peu de gens achetaient des frigos (très chers à l'époque). Ma grand-mère m'envoyait à la ferme de Charles Dupont, avec mon pot au lait, pour acheter le lait quotidien, on ne pouvait pas avoir plus frais, on se fournissait également en beurre dans cette ferme.

- Je me souviens que ma grand-mère avait dans sa cave un garde-manger, c'était une sorte de grande armoire grillagée où elle entreposait pendant 2 à 3 jours quelques aliments tels que le beurre, le lait, les restes de repas, fruits et légumes, etc...Ce garde manger avait un grillage très fin sur sa porte et ses parois pour bien aérer les aliments, et empêcher les insectes et autres bestioles d'y rentrer.

- Pour améliorer le quotidien, presque toutes les familles cultivaient leur terrain ou des terrains qu'elles louaient, pour récolter des légumes, des pommes de terres, des salades, elles avaient pour la plupart des poulaillers, elles élevaient aussi quelques lapins.

- À Noël, ma grand-mère m'offrait quelques chocolats et toujours un jouet en bois (château fort, garage, soldats etc..), elle avait économisé toute l'année pour ce cadeau.

- Le partage des livres existait déjà puisque ma grand-mère m'achetait le journal de Mickey toutes les semaines, et ensuite après l'avoir lu, le bouquin passait dans les mains de tous les copains et copines, et vice versa, les copains partageaient aussi leurs bouquins.

- Lorsque nous étions malades, les remèdes de grand-mère étaient bien souvent appliqués, ventouses, cataplasmes de farine de moutarde, etc...Bien sûr si c'était plus grave, ma grand mère allait prévenir le docteur Louis delezennes, médecin de campagne de l'époque, il habitait à 100 m de chez nous, et elle allait ensuite chez le pharmacien du village Ternisien.

- Ma grand-mère me choyait, exemple l'hiver il n'y avait pas de chauffage dans les chambres, mais ce n'était pas grave, avant de me coucher, elle mettait dans le fond de mon lit une brique réfractaire ou une bouillotte, qui avait chauffé toute la journée dans le four de la cuisinière à charbon, et c'était le confort absolu, j'étais rarement malade.

- Ma grand mère tenait un café, je me souviens que la brasserie Duquesnoy livrait chaque semaine les boissons, et à cette époque des années 50, la livraison se faisait avec des chevaux, le livreur déposait des caisses (en bois) de bière, limonade, vin rouge et blanc, et toutes ces boissons étaient contenues dans des bouteilles en verre, le livreur reprenait les bouteilles vides, pas de suremballage polluant en ce temps là, pas de bouteille en plastique, les boissons étaient toutes contenues dans des bouteilles en verre consignées.

J'ai adoré cette époque, mon enfance fut merveilleuse, la nourriture était très bonne et saine, la campagne n'était pas polluée, il y avait des arbres fruitiers partout, dans les jardins, les pâtures, il y avait très peu de circulation automobile, les gens menaient une vie plutôt saine. En conclusion, je pense que cette époque des années 50/60 avait du positif sur la manière de vivre, la solidarité, la convivialité, le respect de la nourriture, mais il faut dire aussi que la vie des femmes n'était pas facile. L'utilisation de toutes les technologies actuelles (lave-linge par exemple) est une avancée formidable pour les conditions de vie, mais nous devrions nous poser la question sur certains autres produits de consommation. Toutefois, je suis certain que ma grand-mère aurait été heureuse de connaître le web qui permet de s'ouvrir sur le monde, ça lui aurait certainement plu, car l'un de ses plus grands plaisirs était de lire chaque matin "NORD ÉCLAIR" elle adorait ce journal et voulait connaître tout ce qui se passait dans le monde...

En 1958, avoir en cadeau une trottinette, c'était le rêve, ma mère me l'avait offerte.

|

Avoir une trottinette en 1958 |

La maison où j'ai passé toute mon enfance (1952 à 1966), cette photo date de 2019, hélas ! je n'ai pas retrouvé de photo lorsque c'était le bistro de ma grand-mère.

Dans les années 60, il y avait 2 petites maisons basses à gauche de la maison, et une grande ferme à droite, tout a été abattu pour construire des pavillons individuels. La façade de l'ancien bistro n'a pas changé (la grande fenêtre de gauche était le bistro et les deux fenêtres de droite la grande cuisine)

Être un enfant à cette époque...

Mes copains et moi, nous ne manquions pas d'imagination pour nous distraire le jeudi (à l'époque le jour de repos était le jeudi) ou le soir après l'école et l'étude qui se terminait à 17h30, en effet nous faisions nos devoirs à l’école avec l'instituteur pour 5 francs par mois.

Nous avions l'esprit inventif pour faire de grosses bêtises, dont en voici deux parmi tant d'autres qui ont marqué nos esprits et ceux de nos parents :

Lire la suite !

Les jouets publicitaires de mon enfance

BANANIA, mon petit déjeuner préféré

Les personnes qui ont eu leur enfance dans les années 60 se souviendront certainement de ceci : si vous buviez du Banania au petit déjeuner, souvenez-vous ! il y avait des points sur les boites (1 point sur les boites de 250 G et 4 points sur les boites de 1 kg), avec 16 points Banania et 6 ou 7 timbres poste pour lettre, que l'on envoyait à Courbevoie chez l'éditeur, on recevait des jouets en carton à découper et à monter soi-même : le château fort, la ferme, le porte-avions, le garage, le ranch, le fort, le moulin, etc...

Le catapultage des avions fonctionnait réellement !

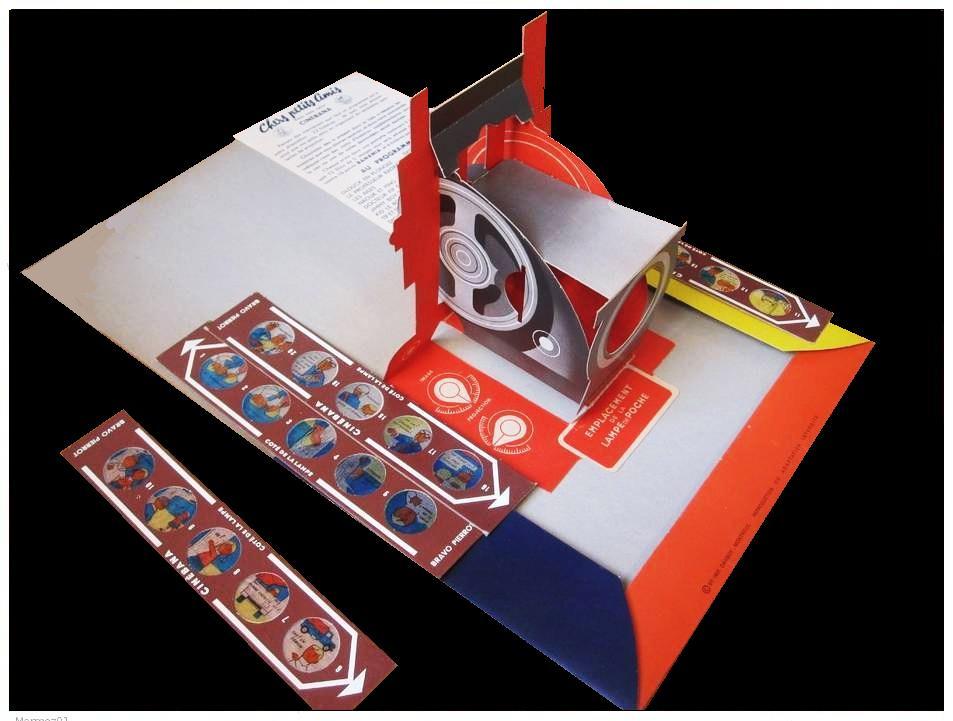

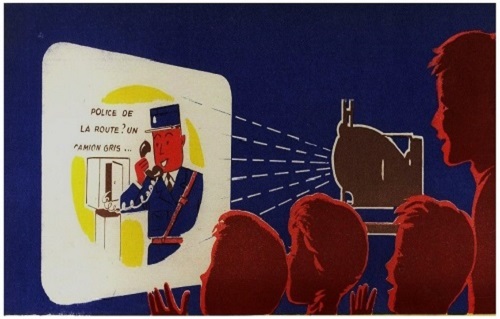

Et le fameux CINÉBANA BANANIA

C'était un projecteur de diapositives, que l'on appelait à l'époque "Lanterne Magique" il était en carton, et contrairement aux autres créations Banania citées ci-dessus, ce n'était pas un découpage, mais un dépliage. L'ensemble se composait d'une chemise que l'on ouvrait, à l'intérieur de celle-ci se trouvait le projecteur que l'on dépliait très facilement. Ensuite on mettait une lampe de poche à l'arrière pour projeter des images style BD sur un tissus blanc, des histoires en 20 vues... Il fallait qu'il fasse très sombre dans la pièce vu la puissance limitée de la lampe de poche. Le réglage de la netteté se faisait en variant la distance entre le Cinébana et l'écran car la lentille était fixe. Lorsque l'on avait 16 points supplémentaires, on pouvait obtenir de nouvelles histoires.

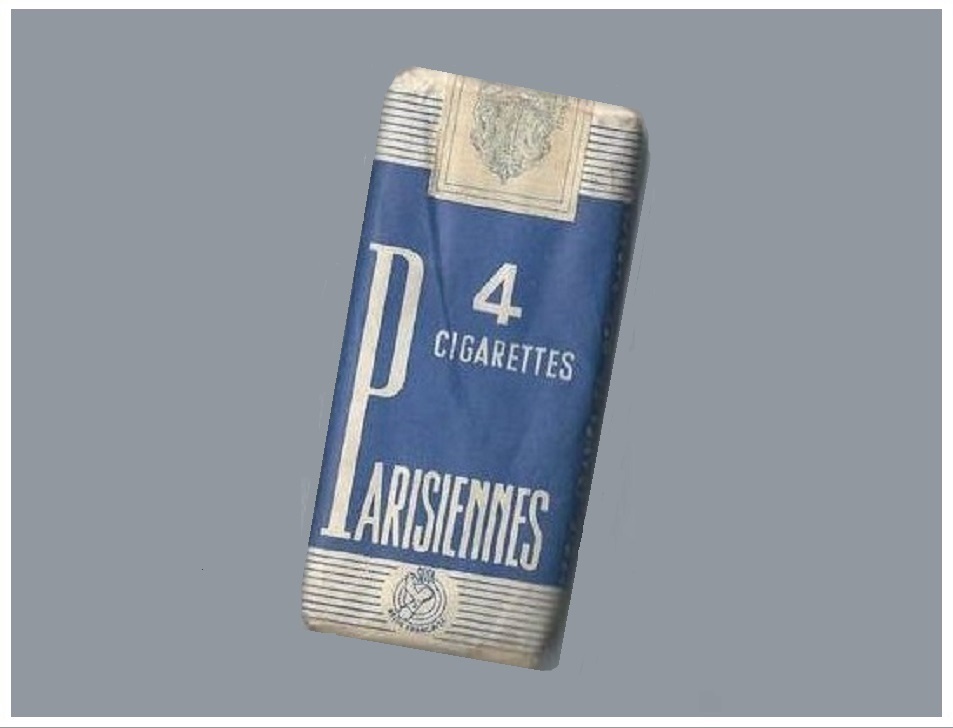

Des jetons en carton faisant office de billet d'entrée à la projection étaient même fournis. Avec quelques copains, on avait créé un petit cinéma chez ma grand-mère, on avait squatté une pièce toute noire prévue pour entreposer le charbon, dans laquelle on projetait ces BD pour tous les gamins du quartier, moyennant 1 cigarette P4 l'entrée (cigarettes P4 = paquet de 4 cigarettes vendu 12 c de Francs). On fumait en cachette ![]()

|

|

|

|

|

|

Pour en savoir plus sur le cinébana de Banania, lisez cet article et regardez cette vidéo.

Une idée qui a révolutionné le monde de la communication

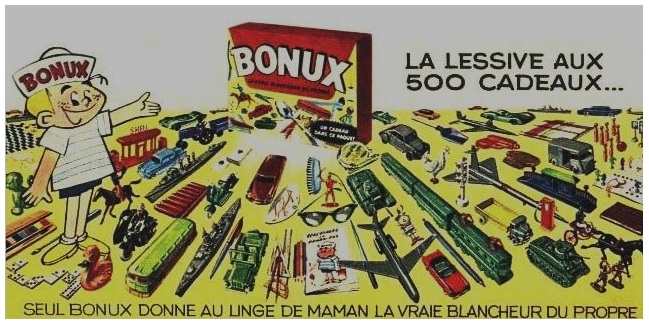

Un sifflet, une grue, un cavalier, un fantassin, des lunettes de soleil, un avion, une DS, un camion citerne, des boutons de manchette, un jeu de quilles, le paquebot France, une jeep, un peigne, un ouvre-bouteille, cet ensemble de mots vous inspire ? probablement que non !

Sauf que si vous étiez enfant en 1960, vous vous rappelleriez que ces reproductions d'objets se sont retrouvées dans un paquet de lessive. Une lessive qui a révolutionné le monde de la communication, sans publicité et uniquement grâce à une idée de génie, Bonux va devenir le phénomène de société des années 60. Tous les enfants de mon époque encourageaient leurs parents à acheter cette marque.

Cadeau Bonux, la citerne Duclerc

Avec moi, ma grand-mère ne manquait jamais de lessive, je surveillais le stock ![]() et je ne me privais pas de me salir pour que ça aille plus vite.

et je ne me privais pas de me salir pour que ça aille plus vite.

Le Cadeau Bonux, c’était une sensation incomparable, lorsque ma petite main s’enfonçait à tâtons dans la poudre de lessive pour y découvrir le fameux cadeau, qu'est-ce que j'allais trouver dans le paquet cette fois-ci ? un avion, une voiture en plastique, une BD de Bonux Boy, un camion de pompier, etc...

Mais alors, quelle déception !!! quand je tombais par malheur sur l'un des cadeaux destinés aux filles, ou sur un cadeau destiné aux adultes, comme le gant de toilette, le mètre de couturière, ou le couteau à fromage. ![]()

Les cadeaux Bonux c'était des échanges dans la cour de récréation de chaque école, et 60 ans après sa naissance, il continue à faire resurgir du fond de nos mémoires des moments privilégiés de notre enfance. Véritable révolution commerciale, Bonux a fortement marqué nos esprits, il s’est même imposé dans notre langage courant, il n'était pas rare d'entendre dans des embouteillages " Eh ! t’as eu ton permis de conduire dans un paquet de Bonux ? "

Lire la suite !

Quelques photos anciennes de mon village :

Vue aérienne du quartier de Sin en 1958 (où j'habitais depuis ma naissance)

Entrée de Baisieux Sin (en venant de la Belgique), début années 50, il y avait encore des pavés sur la route nationale 41.

Entrée de Baisieux Sin (en venant de la Belgique), année 1958, il y avait du macadam sur la route nationale 41.

Entrée de Baisieux Sin, année 1958, vue dans l'autre sens, en allant vers la Belgique, on peut voir le café de Marie Montois sur l'angle.

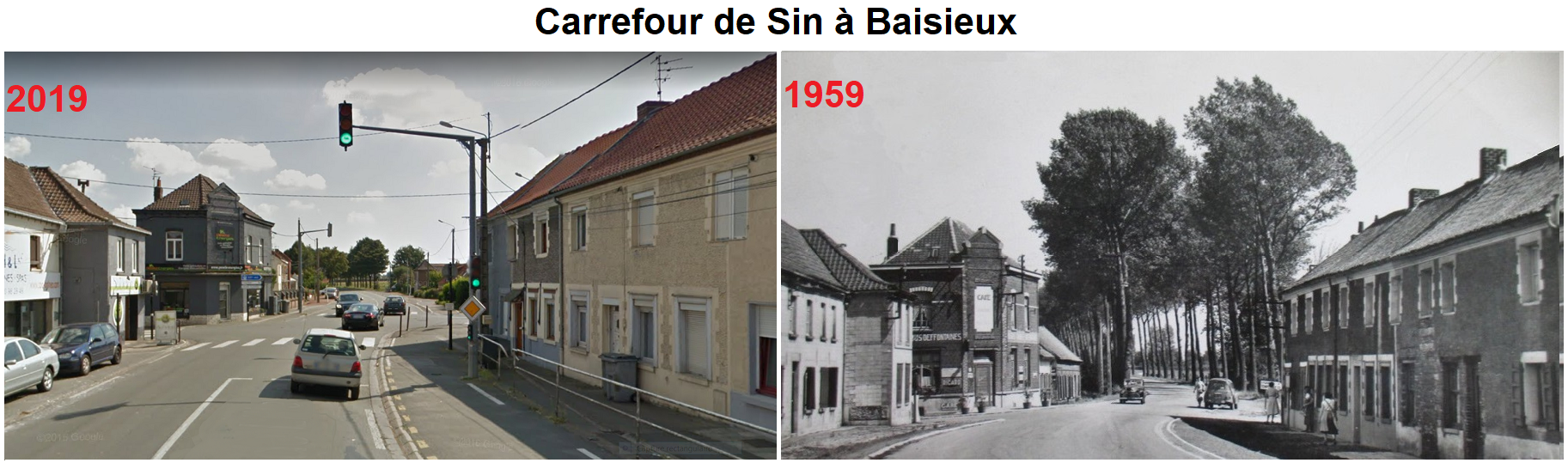

Carrefour de Sin au début des années 1900

Comparatif Carrefour de Sin en 2019 et 1959 (cliquez sur la photo pour l'agrandir)

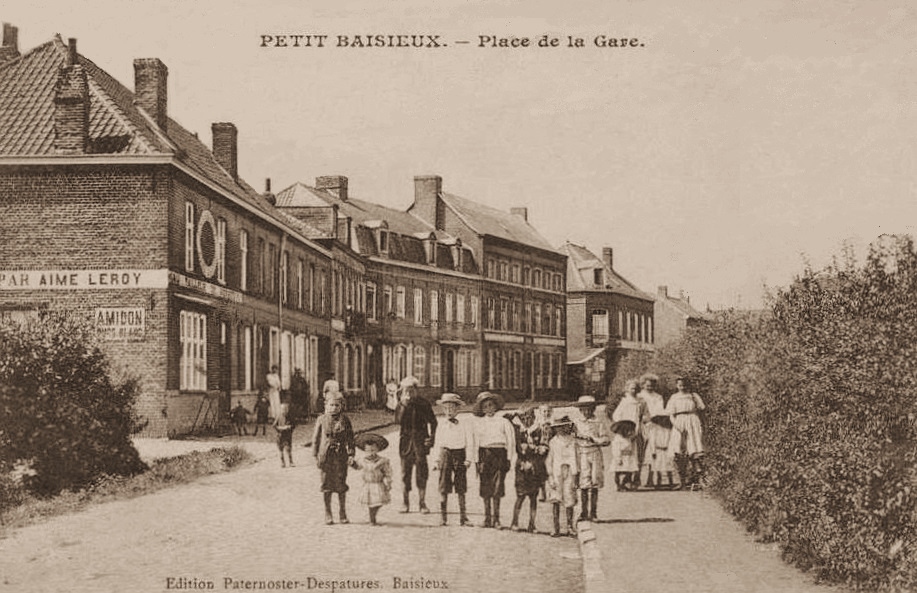

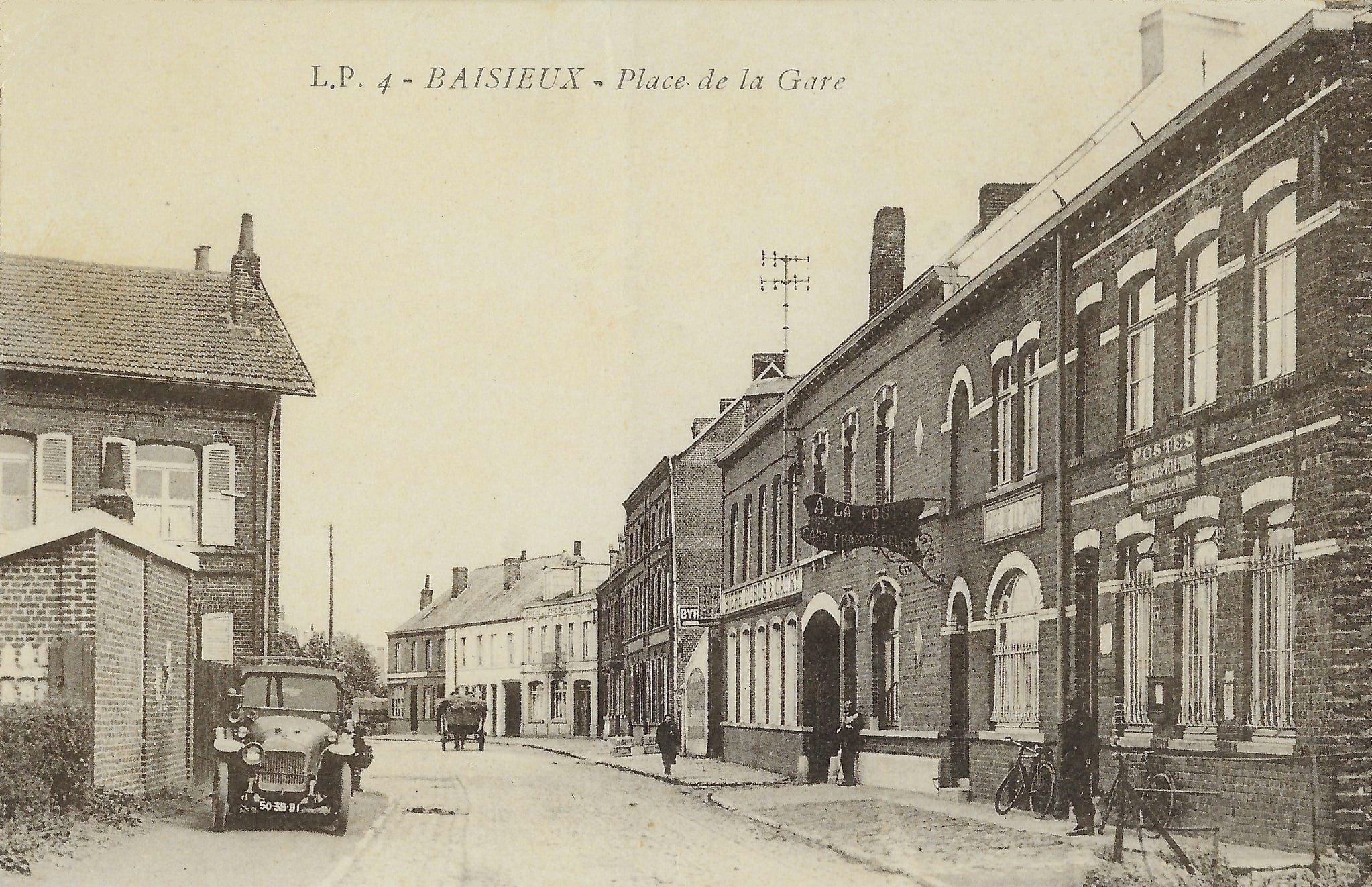

Ci-dessous, 4 photos de la rue Louis Deffontaines (jadis elle s'appelait rue de la Gare) à hauteur du Café le Facteur (photographies estimées dans les années 1930)

( cliquez sur les photos pour les agrandir)

Le Rabot d'Or, un estaminet d'antan, dans le même secteur.

Ancienne épicerie " Chez Germaine Fontaine " en face et à 30 m du café le Facteur.

Une construction qui n'existe plus de nos jours : Le moulin de Marcy

Le moulin de Marcy qui était en retrait de la Rue de Lille, le chemin du Moulin Marcy permettait d'y accéder (500 m après la maison du Docteur Delezenne). Ce moulin était sur le territoire de la commune de Chéreng, juste à la limite de la commune de Baisieux , il appartenait à Arthur Hollebeke, et il aurait, d'après ma grand-mère, fonctionné jusqu'en 1918.

L'équipe de Football de Baisieux dont faisait partie mon père dans les années 52/53

Nos lointains, lointains, lointains ancêtres Basiliens étaient agriculteurs. .

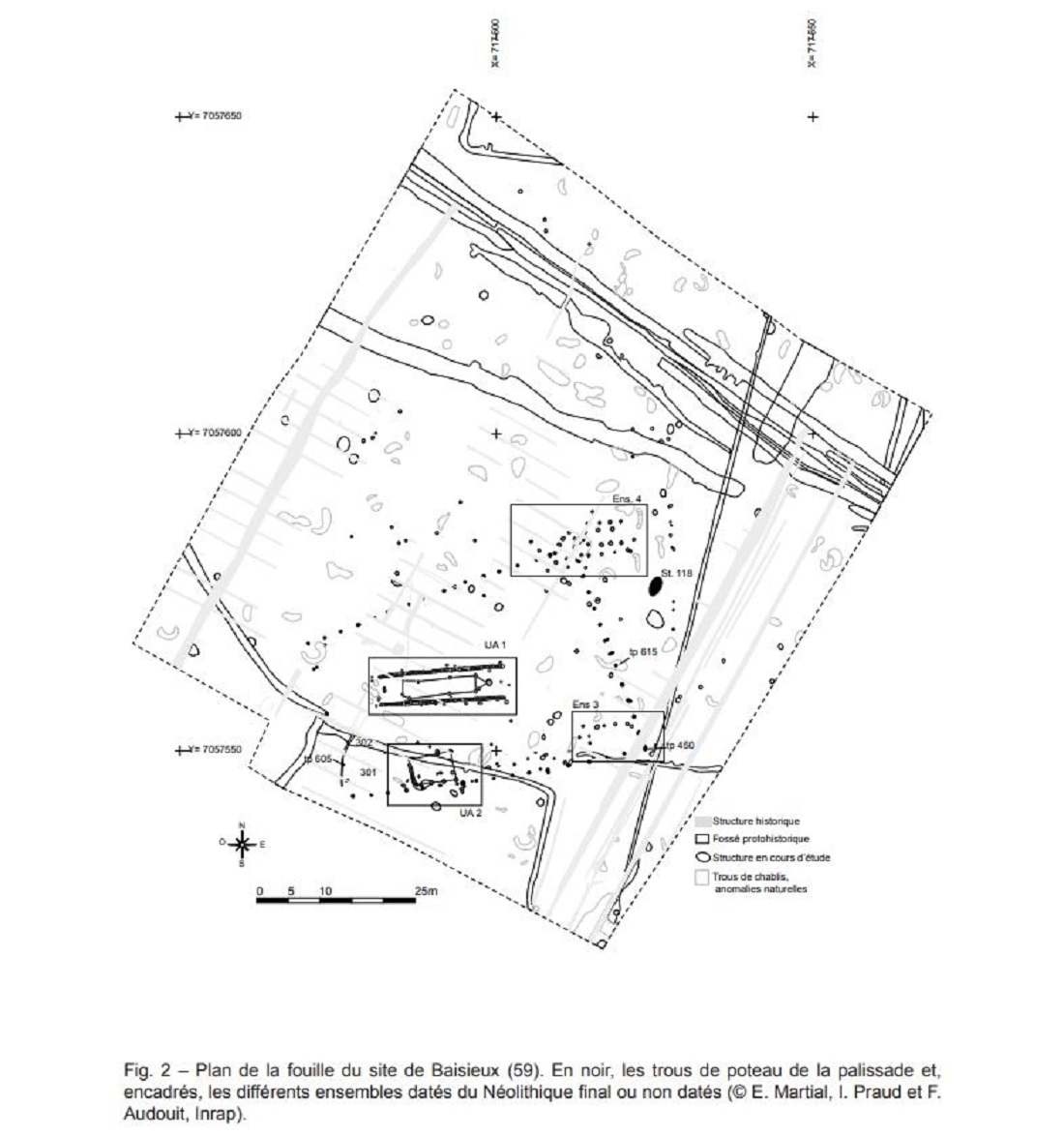

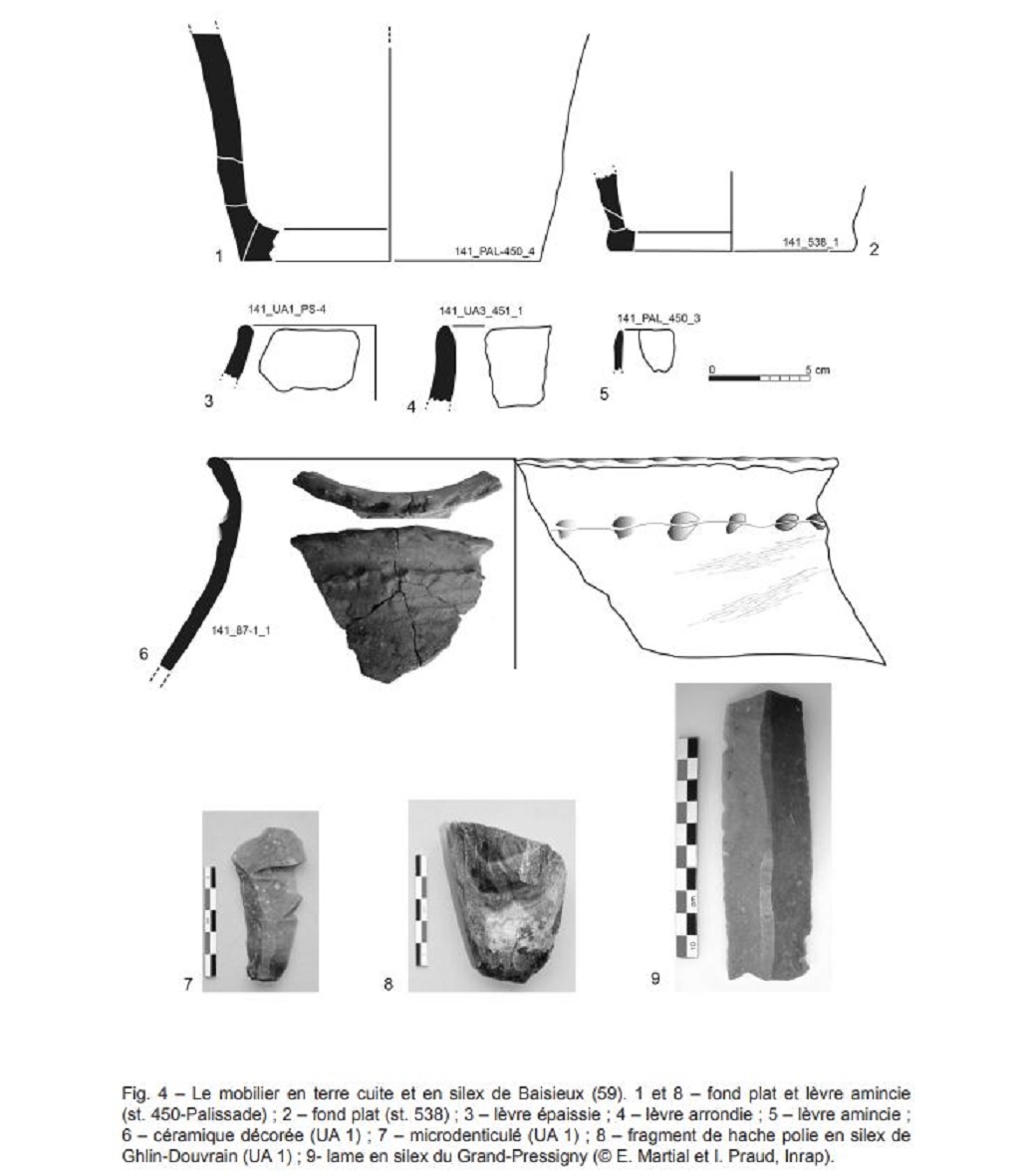

Au début de l'année 2015, à Baisieux, sur les champs où allait être construit le clos de la Malterie, on trouva des vestiges néolithiques sous le chantier, ce qui retarda de quelques années la construction de ce lotissement. Jugeant que les indices, découverts dans les tranchées du diagnostic, étaient prometteurs, le Service Régional de l’Archéologie avait prescrit à l'époque une fouille sur une surface d’un hectare centrée sur les vestiges du Néolithique.

Photo Ivan Praud INRAP

Église et École Saint-Jean-Baptiste .

Pour quelles raisons une église à Baisieux Sin ?

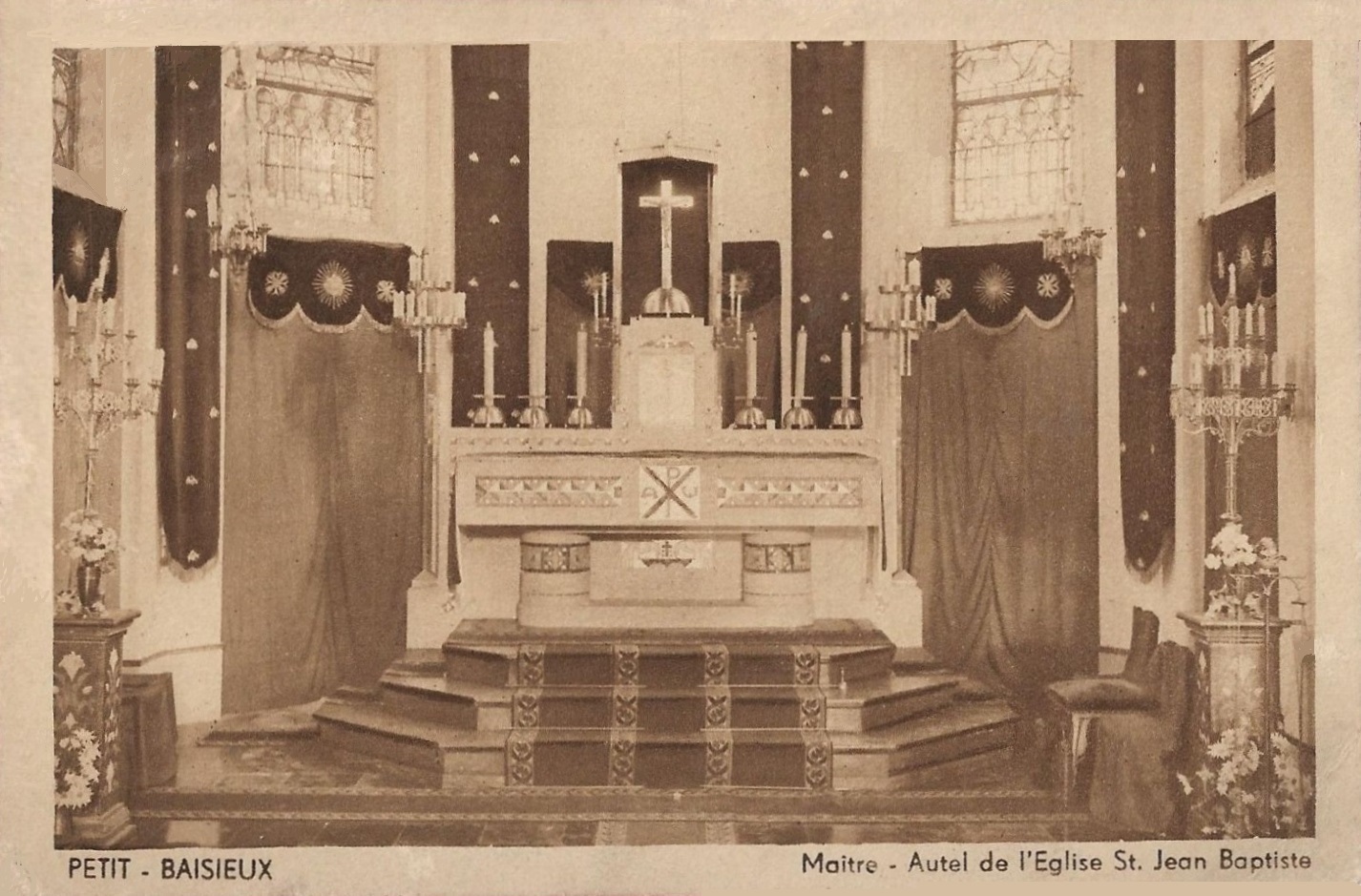

Ci-dessous, 1photos de l'église Saint-Jean-Baptiste de Baisieux Sin, au début du 20e siècle. (photographie estimée dans les années 1930 ?)

Ci-dessous, 2 photos de l'autel années 40/50 pour celle de gauche, et année inconnue pour celle de droite.

Histoire des gares voyageurs de Lille, des gares voyageurs de Tournai

et de la ligne Lille-Tournai ouverte en 1865.

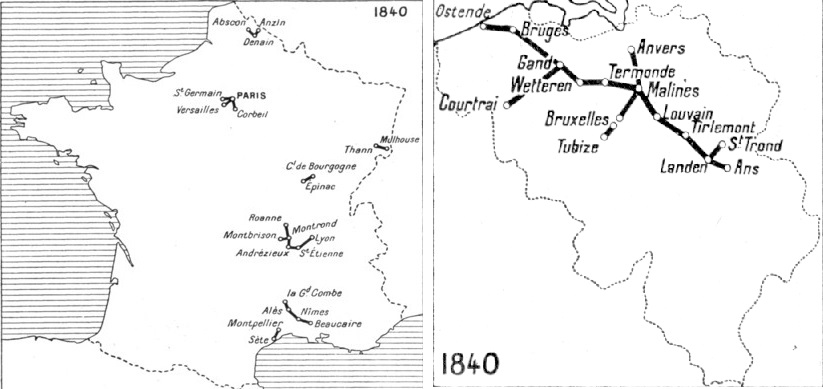

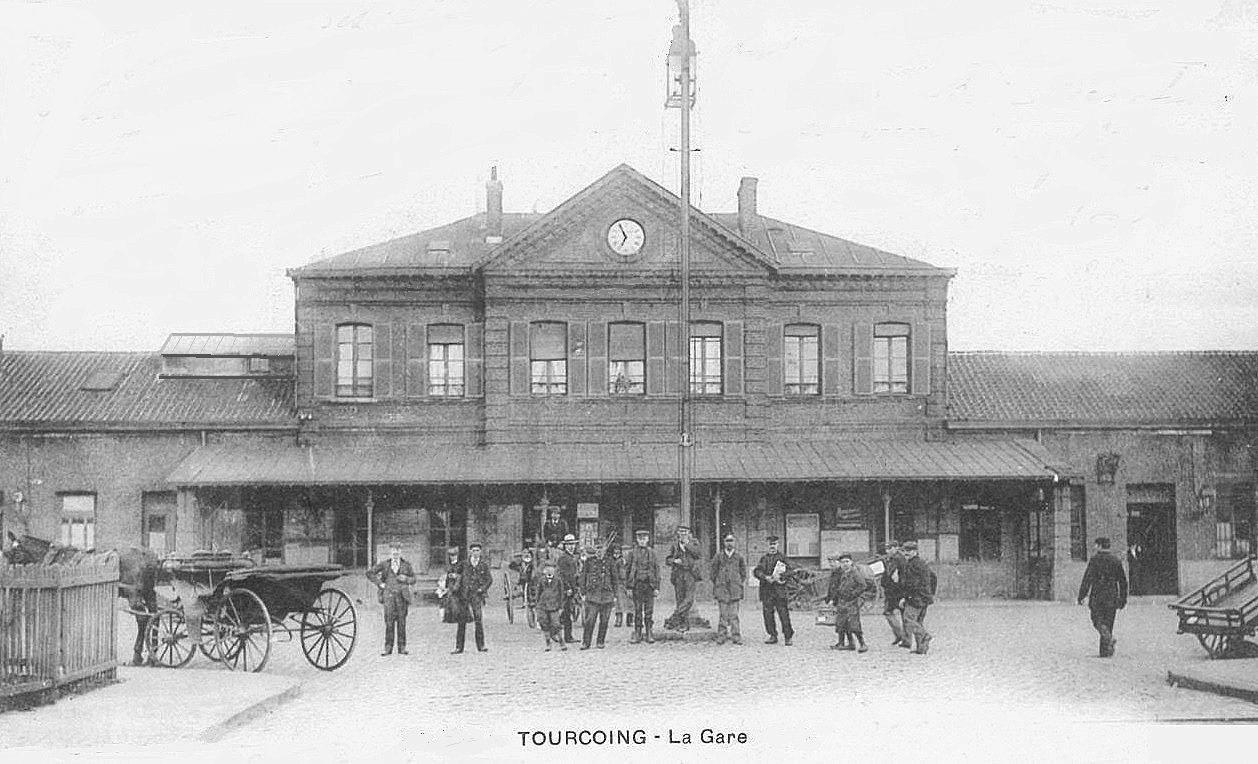

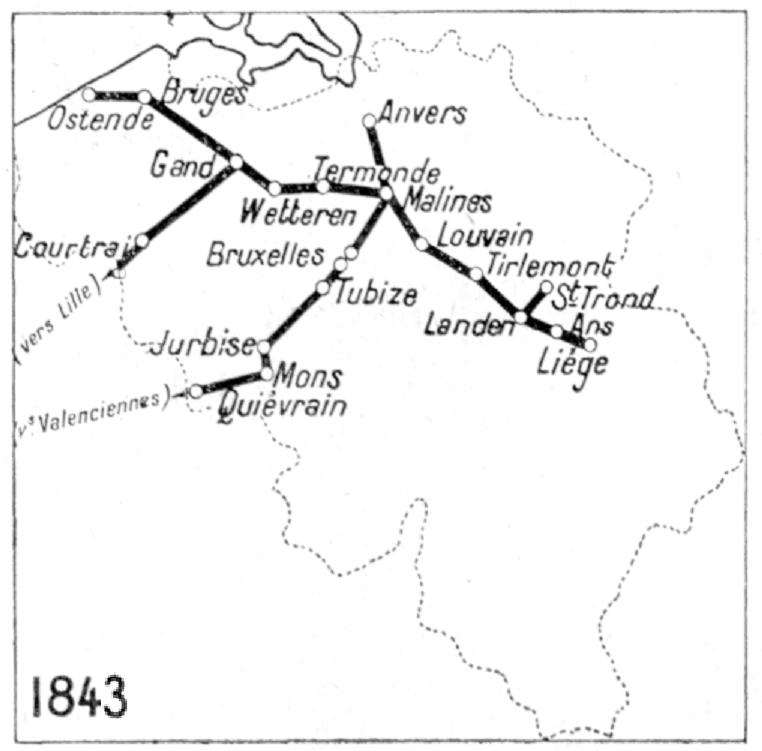

Le 06 novembre 1842, la première ligne transfrontalière entre Tourcoing et Mouscron en Belgique fut mise en service. Avec cette ligne Tourcoing fut relié au réseau belge. Rappelons que la première station de Tourcoing (située à hauteur de l'ancienne rue Louis-Leloir) fut mise en service le 14 novembre 1842, et disposait d'une remise pour l'entretien et le stationnement des locomotives. En 1860 la petite station sans confort fut remplacée par un nouveau bâtiment (voir la photo de celui-ci).

Ci-dessous, la station de Tourcoing vers 1900 et la station de Mouscron début 20ème siècle.

La première gare de Lille, le débarcadère provisoire du Lion d'or

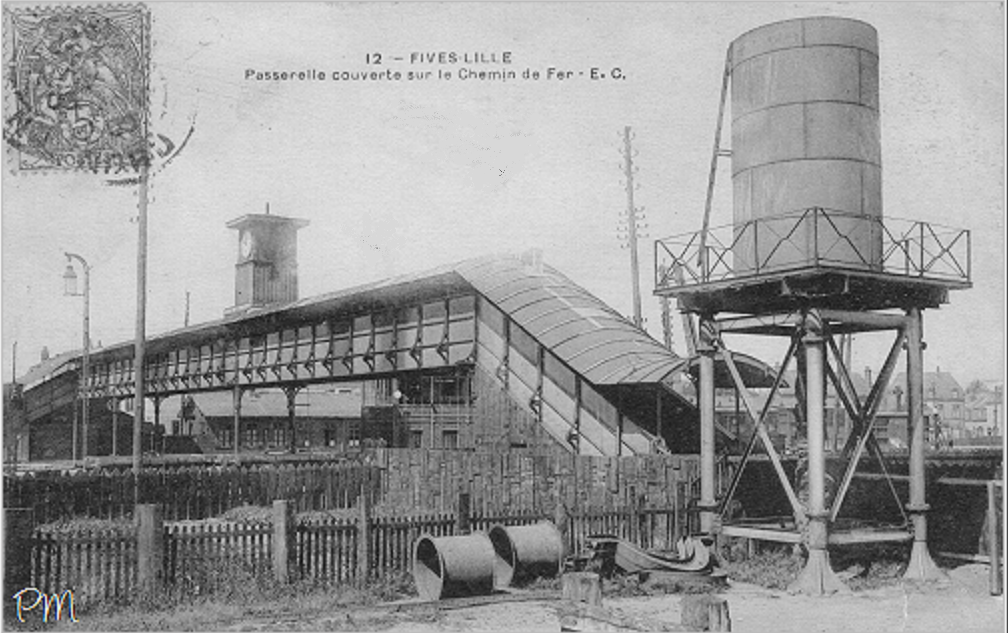

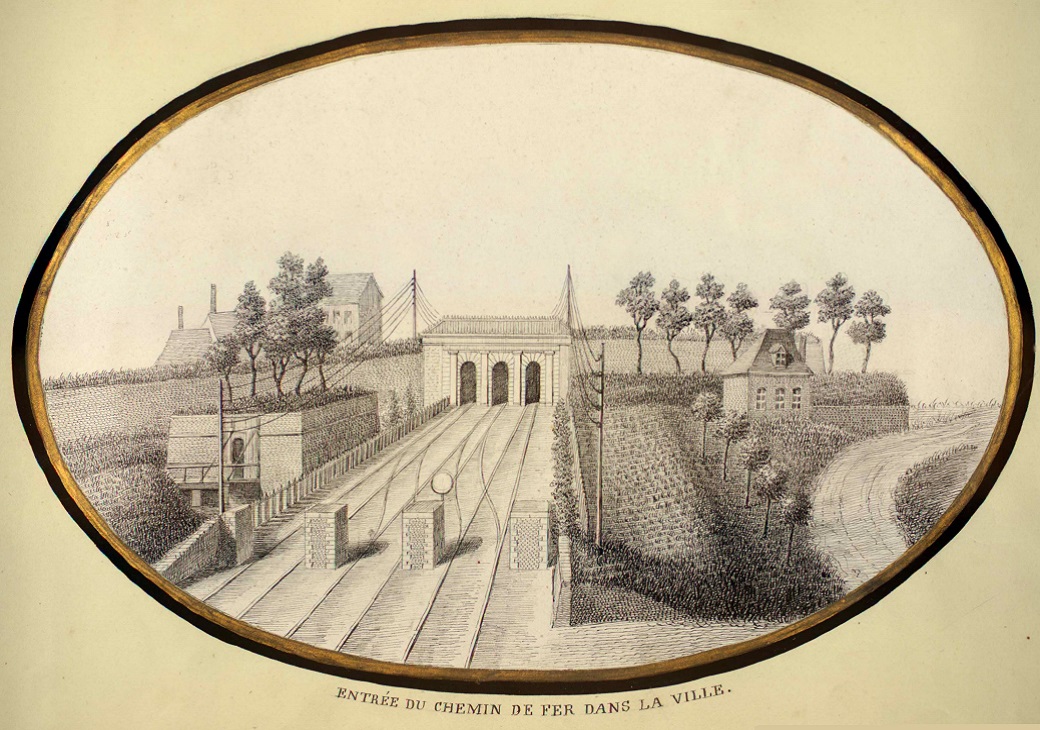

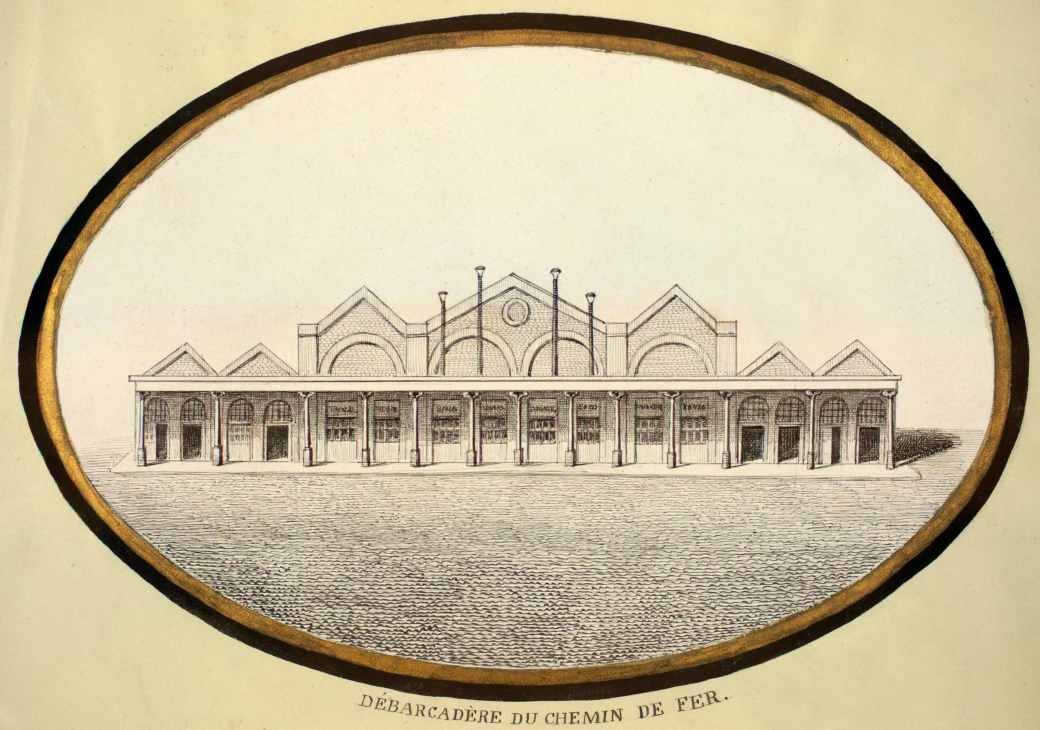

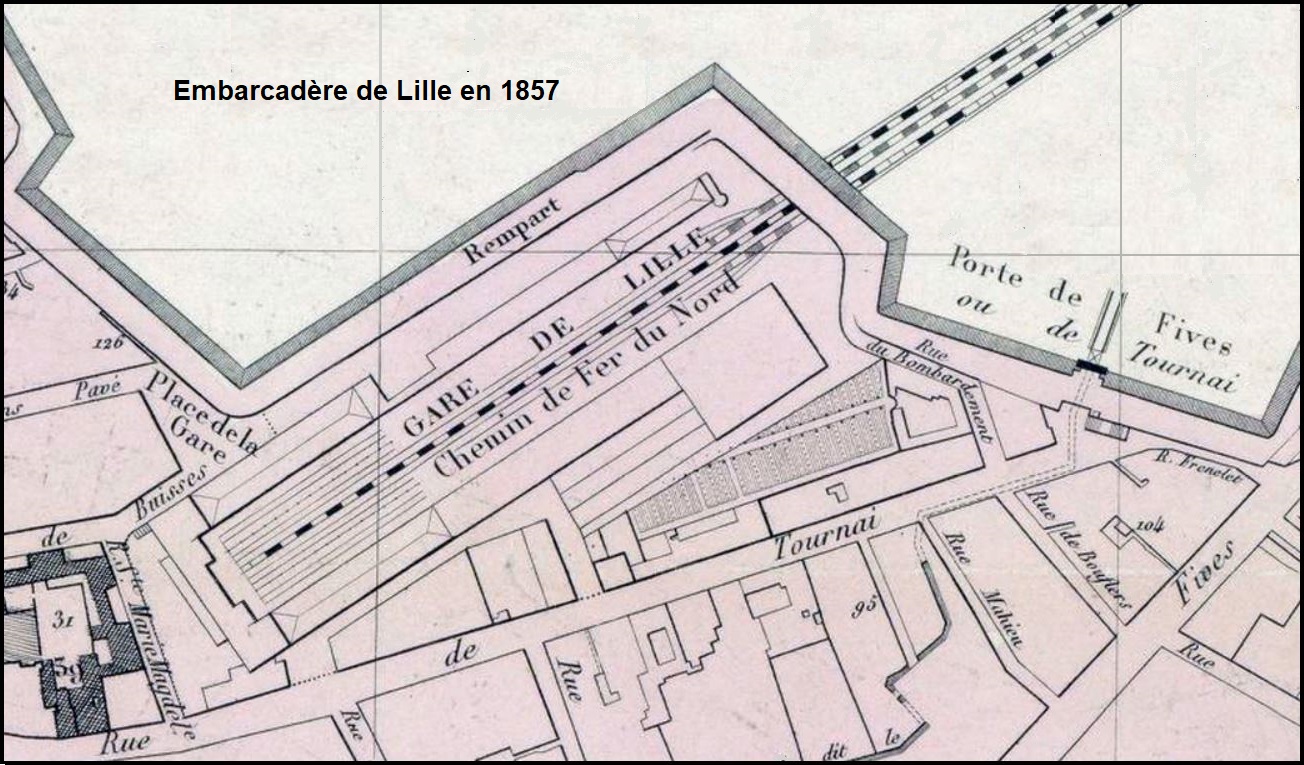

Les travaux se poursuivirent avec la construction d'une ligne de tourcoing-roubaix-Fives au lieu-dit Le lion d'or, la ligne fut mise en service le 2 juillet 1843, ainsi qu'un débarcadère provisoire.(les militaires ne voulant pas d'une gare à l'intérieur des remparts) Un correspondant du Journal des chemins de fer indique que l'ouverture de l'exploitation de la ligne a eu lieu le 2 juillet sans inauguration et que la station provisoire de Lille est située « au pont-du-Lion-d'Or à un quart de lieue de la ville ( environ 1,2 km) », près « du sommet de la courbe que décrit le grand déblai de Mons-en-Barœul, tout à côté de la chaussée ». Il mentionne, en outre, que les travaux sont en cours pour l'achèvement des clôtures et des « baraques destinées aux bureaux » et qu'il reste encore à construire les escaliers pour descendre et monter le talus ainsi qu'un trottoir, large de deux mètres, qui doit relier la station aux portes de la ville de Lille. Les travaux du débarcadère furent achevés 4 jours plus tard, le 6 juillet.Comme dit ci-dessus, les plus hautes autorités, les ministres des Travaux publics et de la Guerre, donnèrent en juillet et août 1843 un avis favorable au tracé de la ligne et à la création de deux stations pour la ville, l'une extra muros et l'autre intra muros. La station de Lille fut bâtie à l'emplacement de l'ancienne caserne des Buisses, démolie dans les années 1840. L'architecte de cet édifice fut Alfred Armand. Après le percement des remparts pour 2 voies, la première gare intra-muros de Lille fut ouverte au service des voyageurs en avril 1848, puis quelques mois plus tard elle bénéficia de relations avec Dunkerque et Calais. Dès cette époque, la ville de Lille fut perçue comme un « carrefour nord-européen », ce qui permit à la compagnie de mettre en vente des « billets internationaux ». Puis un troisième percement des remparts vers 1857 permit le passage d'une voie supplémentaire pour la gare intra-muros. Le débarcadère accueillait les voyageurs et les marchandises périssables. Quant à la gare de Fives elle continuait le service voyageurs mais comme gare de passage, et principalement les marchandises.

Ci-dessous, 2 lithographies de Baron réalisées en 1860 : les 3 percements dans les remparts de Lille et le débarcadère de Lille. (Source wikipedia.org)

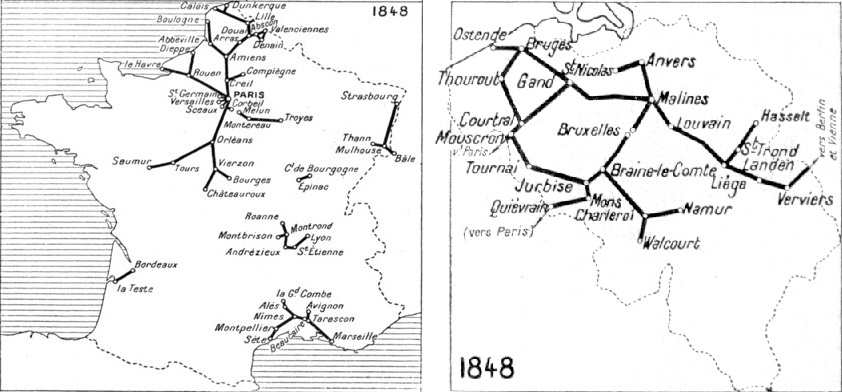

Ci-dessous, le réseau français et belge en 1848, année de l'ouverture du débarcadère de Lille. (Source persee.fr)

Quatrième gare de Lille, la gare de Lille (puis Lille Flandres)

Le débarcadère, ne répondant bientôt plus à l'intense trafic auquel dut faire face la Compagnie du Nord, le débarcadère fut remplacé en 1867 par un autre embarcadère édifié à Paris en 1846. Démonté puis remonté pierre par pierre sur le site lillois, l'œuvre parisienne subit quelques remaniements : Pour satisfaire les Lillois, la compagnie fit rajouter un étage et un fronton avec une horloge, l'ensemble étant de style néo-classique. Les nouvelles installations, mises en service en 1867, donnaient sur une place de la Gare, récemment créée en face du nouveau bâtiment. De 1869 à 1870, la ville fit réaliser une percée de type « haussmannien », la rue de la Gare (renommée rue Faidherbe plus tard), qui relia la place de la Gare au théâtre, ce qui nécessita la démolition du marché aux Poissons (également appelé Minck), de l'ancienne halle échevinale, et aussi de l'habitat et des lieux de travail d'un quartier peuplé d'artisans et de gens modestes. La « rue de la Gare » fut ouverte l'année où la fréquentation annuelle de la gare dépassa le million de voyageurs, avec 1 081 538 (hors abonnements). La halle métallique prévue dans les plans fut construite entre 1890 et 1892, la gare était déjà en service depuis 1867, les voyageurs débarquaient à Lille en plein chantier. La gare fut appelée Gare de Lille Flandres en 1993. Le terme Flandres fut accolé à son nom lors de l'ouverture de la gare voisine de Lille-Europe (située sur la LGV Nord). Ce choix est dû à sa situation en Flandre française.

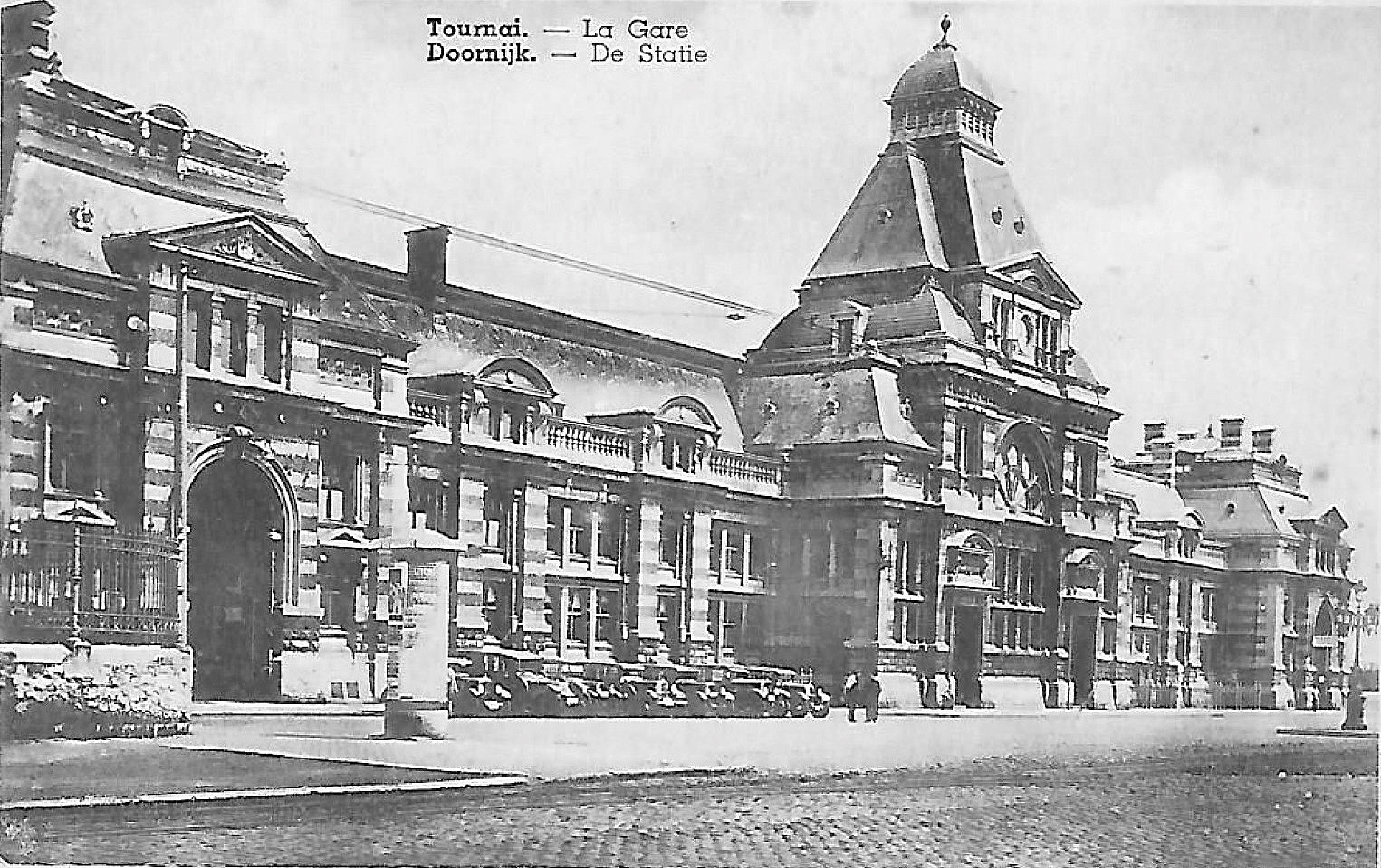

Les trois gares de Tournai qui se succédèrent de 1841 à nos jours

il y eut 3 gares à Tournai :

la première gare de 1841 à 1850, en cul de sac, elle se situait en bordure des quais de l'Escaut, sur la rive droite, près du Pont des Trous, architecte inconnu

la deuxième de 1850 à 1879, en cul de sac, c'est la gare numéro 1 qui fut refaite au même endroit, architecte Auguste Payen, style néoclassique

La troisième de 1879 à nos jours, elle remplaça, 800 m plus loin, La gare numéro 2 (qui fut démontée en 1879 et installée à Leuze). La gare fut pratiquement détruite en 1944, dans le cadre de l'opération Fortitude, par plusieurs raids aériens alliés visant les installations ferroviaires. Elle fut reconstruite en 1954 par l'architecte Dhulcque.

Ci-dessous, une lithographie de Vasseur représentant la façade côté ville de la gare n° 2 en 1866, un tableau du musée du folklore représentant les voies de la gare n° 2 en 1866 (Source https://www.senegaldiv.com/cfet/garetournaiII.html), une photo de la gare de Tournai au début du 20ème siècle.

|

La ligne de Lille à Tournai

En 1860, le chemin de fer continue à se développer, le 16 juin 1862 une convention est signée entre le ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de Fer du Nord pour l'établissement d'un « chemin de fer de Lille à la frontière belge, dans la direction de Tournai » cette convention est concédée à titre définitif par le décret du 6 juillet 1862 déclarant la ligne d'utilité publique et approuvant la convention de concession.

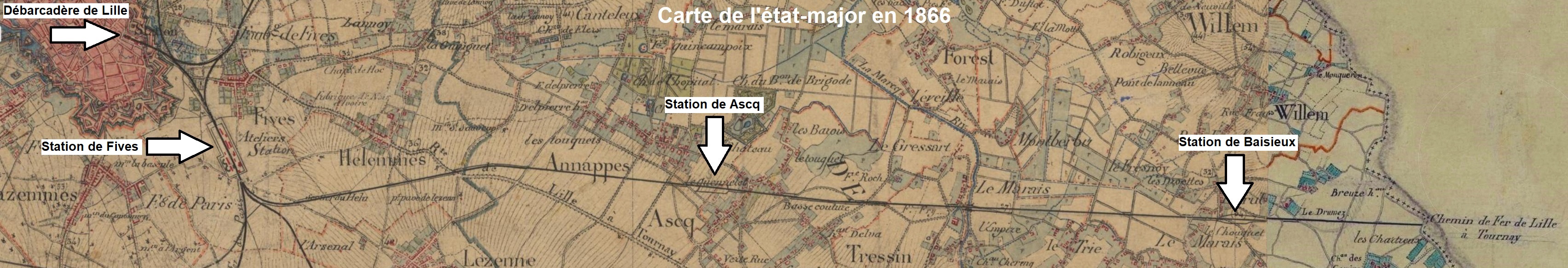

Le 1er décembre 1865, ouverture de la ligne internationale de Lille à Tournai, la mise en service se fit simultanément sur la ligne française de Lille à Baisieux frontière, et sur la ligne belge de Tournai à Blandain frontière (station belge mise en service le même jour). Ce jour, la Compagnie des chemins de fer du Nord mit en service, la station de Baisieux ainsi que la station d'Ascq. La station de Fives existait déjà depuis le 25 janvier 1844 et les voies de Fives à Lille depuis 1848. Donc en 1865, sur cette nouvelle ligne de Lille à Tournai, il y avait 4 stations intermédiaires : Fives- Ascq-Baisieux et Blandain. Les trains partaient de l'embarcadère de Lille situé derrière les remparts de la ville, près de la porte de Tournai et arrivaient à la gare numéro 2 de Tournai située le long des quais de l'Escaut.

Ci-dessous, la carte d'état-major de 1866, avec la ligne de Lille à la frontière. (source Remonter le temps IGN)

Sources des recherches pour cet article :

Pour approfondir vos connaissances sur les gares de Tournai nous vous conseillons ce site: https://www.senegaldiv.com/

Lithographie et peinture gare de Tournai n° 2 : https://www.senegaldiv.com/cfet/garetournaiII.html

Lithographie débarcadère de Lille : https://commons.wikimedia.org/

Lithographie percement des remparts de Lille : https://commons.wikimedia.org/

https://fr.wikipedia.org/wiki/

https://www.lilledantan.com/

https://www.chl-tourcoing.fr/

https://www.persee.fr/doc/geo_

La Gare de Baisieux.

Ci-dessous à gauche, La gare de Tournai en 1862 était en cul de sac, elle se situait en bordure des quais de l'Escaut, sur la rive droite, près du Pont des Trous, ce fut la deuxième gare de Tournai (1850 à 1879), architecte Auguste Payen, style néoclassique. Elle fut démontée en 1879 et installée à Leuze lorsque la troisième gare, que nous connaissons de nos jours, la remplaça, 800 m plus loin. Voir l'article prédédent.

Ci-dessous à droite, le débarcadère de Lille en 1862 était en cul de sac, il fut bâti en 1848 et exploité jusqu'en 1867, architecte Alfred Armand, il précèda, au même endroit, la gare actuelle que nous connaissons, dont une partie de la façade provient de l'ancienne gare du Nord à Paris. Voir l'article précédent.

|

En cette année 1865, des hommes et des femmes de Baisieux, dont certains n’ayant jamais franchi le territoire de notre village, découvrent et visitent la gare, un lieu qu’ils n’avaient jamais vu auparavant, puis certains se lancent dans l'aventure, acheter un billet pour un petit voyage, Lille par exemple, il y a 3 classes différentes à l'époque, les plus modestes se contentent de la 3ème. Les billets achetés, ils doivent ensuite faire peser leurs bagages, la compagnie accorde 30 kg gratuits par voyageur, au-delà il faut payer ! Et l'aventure dans le futur commence, comparé à la diligence, à la calèche ou au fiacre, le train permet de se déplacer à des vitesses inimaginables qui peuvent atteindre les 30 km/h.

|

Ci-dessous : l'intérieur de la gare au début du 20ème siècle, l'ancienne barrière de la rue Louis Deffontaines ex rue de la gare, l'extérieur de la gare.

Ci-dessous : 3 photos certifiées et datées du 7 juin 1900, d'une locomotive manoeuvrant dans la gare de Baisieux, par le côté Belgique au niveau du passage à niveaux près de l'usine La Malterie. Les 3 photos proviennent des archives de la plateforme ouverte du patrimoine du ministère de la culture, du photographe belge Desclée René (1868-1953) né à Tournai.

NORD 4574, il s'agissait d'une série de machines de manœuvre de la compagnie des Chemins de Fer du Nord, que l'on appelait, à l'époque, le Chameau, parce qu'elle avait 2 bosses.

Déjà au 19ème siècle, qui dit trains, dit délits des usagers !

En cette seconde moitié du 19ème siècle, la compagnie des Chemins de fer du Nord constate une augmentation importante des délits dans ses gares et ses trains, et des mesures de prévention sont d'abord prises pour dissuader les fraudeurs et tricheurs en imprimant des affiches qui seront visibles dans chaque gare. Les délits les plus importants concernent les billets des voyageurs. Le plus fréquent consiste à voyager sans titre de transport, par l'oubli involontaire de son billet, de son abonnement, ou par resquillage. La compagnie édite alors plusieurs séries d’avis pour affichage dans les gares, afin d’avertir les voyageurs des mesures de contrôle (voir l'avis ci-dessous datant de 1895)

Puis les mesures s'amplifient, les coordonnées des récidivistes sont inscrites dans la presse locale

Les resquilleurs récidivistes sont punis par les tribunaux civils à des amendes importantes pour l'époque, accompagnées d’une période d’affichage sur le réseau ferroviaire, avec leurs noms et prénoms ainsi que l'adresse de leurs domiciles, et pour alourdir la peine un insert dans la presse locale, le tout étant de dissuader les futurs fraudeurs. ( Source FRAUDES, FRONTIÈRES ET TERRITOIRES (XIIIE-XXIE SIÈCLE) de Béatrice Touchelay)

Rôle des douaniers de Baisieux au 19ème siècle

La gare de Baisieux a été l'un des premiers postes douaniers en France. Des bâtiments pour loger les douaniers furent construits en même temps que la gare de Baisieux, ils ont été surnommés "la caserne des douanes'', de nos jours ils sont toujours visibles sur la place Jean Baptiste Lebas à gauche de la gare. Dans la gare, un local était destiné aux fouilles des voyageurs et bagages qui traversaient la frontière pour entrer en France. (Source pour certains écrits : FRAUDES, FRONTIÈRES ET TERRITOIRES (XIIIème-XXIème SIÈCLE) de Béatrice Touchelay) Tous les trains s'arrêtaient à Baisieux pour être contrôlés par la douane et éventuellement par la gendarmerie, il faut dire que même à cette époque, les contrebandes d’armes, de tabac (cigarettes, cigares, ballots), de vanilline, de poivre, bijoux, or et argent, etc., en provenance de pays voisins comme la Belgique, où leur prix était moindre, devenaient de plus en plus fréquentes. Les contrebandiers cachaient leurs marchandises sur eux, dans des bagages, dans des caisses ou dans les compartiments derrière des sièges dans des interstices entre le capitonnage et la paroi des compartiments. Ce sont ces mêmes espaces dérobés et autres cachettes possibles que, par la suite, la Compagnie des Chemins de Fer du Nord chercha à supprimer dans les voitures de 3e classe comme le montre un plan en 1906 (voir Plan d’un dispositif anti-fraude sur les banquettes des compartiments de 3e classe ci-dessous) Source : ANMT, Compagnie du chemin de fer du Nord, 202 AQ 1632, © ANMT.)

Des cheminots fraudaient aussi

Des agents de la Compagnie des Chemins de Fer du Nord se laissaient aussi tenter par la fraude, le plus souvent par la contrebande de marchandises en provenance de la Belgique, ou marchandises de France vers la Belgique. Ils étaient bien autorisés à introduire en France une certaine quantité de marchandises étrangères normalement soumises à des taxes, mais quelques produits étaient considérés comme des provisions de route, soit au total 100 à 250 g de tabac, café et autres denrées, il y avait une tolérance sur des dépassements, mais aucune pitié de la part des douaniers sur les grandes quantités retrouvées dans des cachettes spécialement aménagées à bord des trains ou dans les locaux des gares (derrière des parois, radiateurs, armoires techniques, etc.), auxquelles seuls ces agents avaient accès. Une fois découverts, les agents finissaient toujours par avouer. Ils devaient payer une amende et parfois ils étaient arrêtés s’il s'avérait que la quantité était importante, ou que le trafic de contrebande durait depuis longtemps. Ils étaient ensuite jugés par le tribunal civil et pouvaient être emprisonnés : la contrebande d’un kilo de tabac par un conducteur lui valait 500 francs d’amende et trois jours de prison.

Double peine pour les fraudeurs de la compagnie, exemple à Baisieux

En plus de la justice, il y avait une punition disciplinaire infligée par la compagnie. En fonction de la nature et de la durée de la fraude, tout en tenant compte de l'ancienneté et de la manière de servir de l’agent, celui-ci recevait un avertissement, parfois avec un déplacement dans une autre région où il n’aurait plus à traverser des frontières, mais bien plus si ce n'était pas la première fois, il pouvait-être dégradé et déplacé, voire révoqué.

Le 10 novembre 1867, le conducteur du Train 590 et son graisseur, dont le train arrivait de Belgique, se sont fait prendre à Baisieux par la douane avec 1 kg de tabac pour le conducteur nommé Bailleul, et 2 paquets de tabac pour environ 1 demi kg pour le graisseur nommé Grapft, La marchandise fut saisie et un procès verbal fut dressé par la douane à la charge de Bailleul. La gare de Baisieux fit, le même jour, un rapport adressé à l’ingénieur en chef d’exploitation (voir la copie de ce rapport pour fraude ci-dessous)

Les trains du 19ème siècle et le monde du travail

Une pétition de novembre 1891, demande à la Compagnie des Chemins de Fer du Nord, pour les ouvriers de Willems, Baisieux et Camphin-en-Pévèle, l'organisation d'un train ouvrier supplémentaire de Baisieux à Lille le matin, et vice versa pour le retour le soir. Le conseil municipal approuve à l'unanimité. En 1899, la Compagnie des Chemin de Fer du Nord, après avoir étudié la mise en service d'un train ouvrier, avec des voitures de 3ème classe, qui partirait de Baisieux vers 5h00 du matin, et de Lille pour le retour vers 8h00 du soir, envoie aux mairies concernées des imprimés, ces imprimés sont en fait des engagements destinés aux ouvriers, à prendre un abonnement hebdomadaire, ces engagements pré-remplis sont à compléter et à signer par ces mairies et les ouvriers concernés. La Compagnie des Chemin de Fer du Nord veut avoir la certitude d'un nombre suffisant d'ouvriers qui prendraient un abonnement, il ne faut pas oublier que les compagnies de chemin de fer de l'époque sont privées et ne sont pas un service public, et gagner de l'argent est prioritaire pour elles.

Ci-dessous imprimé pour demande de création d'un train ouvrier entre Baisieux et Lille en 1899.

Un buffet de la gare à Baisieux ?

Sur l'imprimé cité dans le texte ci-dessus, Demande de création d'un train ouvrier, il est noté de bas en haut "Prière à chaque intéressé de remplir la formule ci-contre et de la déposer au BUFFET de la GARE de Baisieux", donc il y aurait eu un buffet de gare à la gare de Baisieux en 1899 ? ou est-ce une erreur de la Compagnie des Chemins de Fer du Nord lors de l'écriture de son imprimé ? Mais rien d'étonnant, car c'était une gare frontière et les trains s'arrêtaient suffisamment longtemps pour la douane, cet éventuel buffet n'était peut-être qu'une simple buvette, vendant des petits encas, et les voyageurs avaient donc le temps d'y d'aller pour se désaltérer. Une raison supplémentaire, la Compagnie des Chemins de Fer du Nord avait tout intérêt à équiper ses locaux, destinés aux voyageurs, de buffets de gare, car elle percevait un loyer de la part du buffetier et des pourcentages sur tout ce qui était vendu dans ses gares.

Le messager, un service très utile pour les voyageurs

Pour les voyageurs partant ou arrivant à Baisieux, ils pouvaient utiliser les services du messager : à l'aide d'une voiture attelée à un cheval, il conduisait les voyageurs chez eux ou allait les chercher pour les ramener à la gare, en fait c'était l'ancêtre du taxi, et pour Baisieux le messager se situait au Café de la Gare, voir sur la photo ci-dessous datant de 1900, la calèche devant le café appartenant à l'époque à Daniel Sprit, sur la façade il était indiqué "Café de la Gare, Écurie, Estaminet"

1906 La Reine Alexandra passe à Baisieux

En mars 1906, le train spécial de la reine d'Angleterre en provenance de la Belgique passe à Baisieux, en effet la Reine Alexandra épouse du roi d' Angleterre Édouard VII revenait des funérailles de son père, le Roi du Danemark Christian IX (Après plus de 40 ans de règne, le roi Christian IX meurt fin janvier 1906 en son palais de résidence à Amalienborg, à l'âge de 87 ans.)

1909, le roi et la reine d'Angleterre se sont arrêtés à Baisieux

Le 09 février 1909, à 4h18, le train spécial, emmenant le Roi Edouard VII et son épouse la Reine Alexandra en Allemagne, s'arrêta quelques instants à la gare de Baisieux pour les formalités d'usage puis il reprit sa route vers la Belgique. En effet le Roi et la Reine se rendaient à Berlin pour rencontrer l'empereur Guillaume II. Le convoi royal tiré par une locomotive dite "chocolat" de la Compagnie des Chemin de Fer du Nord se composait de deux voitures françaises à couloir, deux salons royaux anglais, un sleeping, un wagon-restaurant-salon, une voiture mixte allemande avec première et deuxième classe, un fourgon allemand. Sur la locomotive avaient pris place Monsieur Lechelle chef du mouvement de la traction, et monsieur Legoaster inspecteur principal.

Depuis Calais et jusqu'à la frontière belge, un service de sécurité important était placé le long des voies sur tout l'itinéraire, avec un déploiement de gendarmes et douaniers sous les ordres de commissaires et d'inspecteurs de police. La gare de Baisieux était également sécurisée, par le commissaire Faudot de la brigade mobile, secondé par deux inspecteurs.

Durant la guerre de 14/18, les Allemands procédèrent à des travaux d'extension de la gare, en particulier par l'aménagement d'installations du génie. Ils en profitèrent pour créer une voie d'accès, qui fut appelée le Boulevard, entre la rue de Willems et le chemin de Breuze.

En 1919, le conseil remarqua que les ouvriers de tous corps de métiers, travaillant à Lille avant guerre, ne pouvaient plus s'y rendre, par manque de moyens de communication. Le conseil demanda donc au préfet d'intervenir auprès de la compagnie des chemins de fer, pour rétablir un train le matin à 6h00 jusqu'à Hellemmes et Lille, avec retour le soir. Le train de retour étant à 17h00, et cet horaire étant trop tôt, il fut demandé ultérieurement que ce train soit retardé à 18/19h00.

En Mars 1920, eu lieu une visite des ingénieurs de la Compagnie des Chemins de fer du Nord pour décider de la suppression du passage à niveau entre la Malterie et Breuze, du chemin macadamisé dit le Boulevard, de la reconstruction du tunnel sous la voie ferrée entre Breuze et Grand Baisieux. L'ensemble de ces mesures fut fermement demandé par le conseil. Mais ce dossier resta de nombreuses années en souffrance. En novembre 1928 le conseil excédé demanda le soutien de la préfecture pour intervenir auprès de la compagnie des chemins de fer, en raison de l'état lamentable d'isolement des habitants de Breuze, en effet le chemin de fer, propriétaire du Boulevard, interdisait parfois le passage, le PN était supprimé et le tunnel n'était pas reconstruit, ce qu'il aurait fallu absolument faire. L'accord arriva en 1929.

En août 2020, le conseil municipal rappela qu'il était de notoriété publique que bon nombre d'ouvriers de Baisieux et communes environnantes, travaillant à Lille, le soir finissaient leur travail à 17h00/17h30. Ces ouvriers demandaient la création d'un train au départ de Lille vers 18h15 car le train de 18h40 était retardé. Ils demandaient aussi la création d'un train le matin entre 7h30 et 8h00.Un avis très favorable fut donné à ce souhait des habitants de Baisieux et alentours. En novembre de la même année, outre les nombreux ouvriers, beaucoup de jeunes gens et jeunes filles suivaient des cours professionnels à Lille de 8h00 à 17h00. Une demande fut adressée au préfet pour un nouveau train et des modifications d'horaires.

De 1922 à 1924, en raison de la forte augmentation du trafic, on décida de la création d'au moins 4 nouvelles voies de garage sur 550 m de long. À cet effet le Boulevard fut déplacé, et 27876 m2 furent cédés à la Compagnie des Chemin de Fer du Nord, ils appartenaient à : Fruit Bayart, Herbaux Narcisse, Deffontaines Achille, Vve Constant Louis, Maes Jules de Blandain, Deffontaines Roger et Masquelier Pierre de Willems.

En 1927, par l'intermédiaire d'un conseiller municipal (ébéniste et travaillant à Lille), une demande fut adressée à la compagnie des chemin de fer pour le train dit " les zoulous" partant de la gare de Baisieux jusqu'à Fives, aille jusqu'à la gare de Lille et que tous les ouvriers puissent le prendre.

À partir de 1929 jusqu'à 1939, le train Calais Bruxelles PULLMAN EXPRESS s'arrêtait à Baisieux, des Basiliens pouvaient se rendre de Baisieux à la gare de Calais-Maritime, directement et en train Pullman de Luxe. Arrivés à calais martime, les passagers du train pouvait traverser la Manche avec le paquebot Canterbury, et à Douvres la correspondance pour londres était assurée avec un train de la Pullman Car Company. Il y avait 1 train Pullman par jour, dans les 2 sens, qui s'arrêtait, et prenait ou déposait des passagers à Baisieux. Ce train s'arrétait-il à Baisieux régulièrement ou uniquement lorsqu'il y avait des clients pour ce train ? nous ne le savons pas...

Ci-dessous, à gauche, maquette de la nouvelle gare de Baisieux, à droite article du journal l'Egalité du 26 novembre 1930.

Guerre 39/45

Juin 1940, d'abord rappelons que depuis le 01 janvier 1938, les 5 grandes compagnies ferroviaires du pays étaient fusionnées pour donner naissance à la SNCF( Société nationale des chemins de fer français). Le réseau français comptait alors 515.000 cheminots et 42.700 km de voies. l’Allemagne nazie venait d'envahir le pays et l'armistice fut signé le 22 juin 1940, dont la convention prévoyait, entre-autres, la mise à disposition « pleine et entière » des chemins de fer français au chef allemand des transports. Ainsi la Wehrmacht Verkehrs Direktion imposa la présence de cheminots allemands chargés de surveiller l’exploitation du réseau par leurs homologues français. À partir de 1942, elle utilisa également le réseau ferré français pour la déportation des Juifs depuis la France. Les conditions imposées par l’occupant suscitèrent un sentiment de rejet parmi la communauté cheminote qui manifesta son opposition par des grèves et des actes de résistance au quotidien, et pour une partie, un engagement dans la lutte armée par des actes de sabotage et de renseignement.

Pendant la guerre, en 1943, les voitures à compartiments séparés et banquettes bois, furent remplacées par des voitures métalliques, de grande longueur à couloir central, provenant de la banlieue parisienne.

1943 et 1944 fut la période où le trafic a été le plus intense. Les trains composés de 12 à 15 voitures étaient bondés, au point que des voyageurs restaient à quai en gare de Lille. Pour les trains de Lille-Baisieux-Belgique, ils étaient bondés aussi, il s'agissait essentiellement de nombreux Belges venus s'approvisionner en France au marché noir : pain, viande, œufs, et d'autres victuailles, pour eux mêmes, ou pour les échanger ou revendre. Les douaniers étaient aussi du voyage et firent de nombreuses saisies, mais la majorité des marchandises passaient grâce au dîme en nature, et par l'impossibilité de retenir ou d'arrêter cette masse de voyageurs. Avec ce marché noir important, la halte de contrôle de douane à la gare de Baisieux durait très longtemps. Le marché noir s'est développé également à la gare de Baisieux avec entre-autres les briques de charbons.

Pendant la seconde guerre mondiale, à la gare de Baisieux, la résistance a beaucoup utilisé les lieux et a été active. Le 6 et 18 novembre 1943, l'usine Ducatillon à Willems, la plus importante de la région pour la fabrication des graisses et huiles minérales, fut mise hors d'usage par un sabotage qui provoqua une perte de 430 tonnes d'huiles minérales. Un fait important mérite d'être signalé concernant le massacre d'Ascq : dans la nuit du 01 au 02 avril 1944, la résistance locale d'Ascq plaça une charge d'explosifs sur l’aiguillage près de la rue principale du village, ils visaient un train de marchandises allemand. Mais à Baisieux, entre l’express Bruxelles-Lille et le train de marchandises prévus, vint s’intercaler le premier convoi de la 12ème division SS Hitlerjugend en provenance de Bruxelles pour la Normandie, train n°649.355 (9872 n° français), il arriva donc à la place du train de marchandises à Ascq, ce que ne pouvait pas savoir le groupe de résistants, et il faut savoir que c'étaient les occupants qui décidaient de l'ordre de circulation des convois. En Gare de Baisieux, comme dans d'autres gares, en plus des cheminots français, il y avait 24h sur 24 des soldats et des agents allemands spécialistes des circulations ferroviaires.

Mais voyons ce qui s'est passé en gare de Baisieux (Source http://beaucoudray.free.fr/ascq2.htm) Le convoi des Waffen-SS arriva à Baisieuxfrontière à 21 h 51, il fut reçu sur une voie de garage, pour laisser passer un express et un train de marchandises. Quatre agents des chemins de fer étaient de service à cette heure : le facteur-enregistrant Jules Horbé de Gruson, Noël Demouveaux de Flers, Henri Leclercq de Tourcoing et Louis Bearez de Baisieux. À plusieurs reprises, Horbé sortit sur le quai pour son service, notamment pour le passage de l'express Bruxelles-Lille, ce train passé il ne remarqua rien d'anormal. Il constata que la troupe du train des waffen-SS se trouvait principalement depuis le centre jusqu'à la queue du train. De son côté Demouvaux passa près du train pour relever les numéros des wagons transporteurs. Peu de temps avant que le convoi ne reparte, quelques coups de feu éclatèrent près de lui et furent entendus par le F.E.N. Horbé occupé à l'intérieur de son bureau de la gare et par le gardevoie Fiévet, de surveillance près de la gare de Baisieux. Demouvaux manifesta ses craintes aux sentinelles du train qui lui déclarèrent que leurs camarades étaient quelque peu avinés, mais qu'il n'y avait pas de danger. Tandis que les Waffen-SS criaient et chantaient dans leurs wagons, le chef du convoi et officier SS, l'Obersturmführer Walter Hauck, se renseigna sur la suite de son itinéraire, et apprit par un agent du chemin de fer allemand que l'express régulier Bruxelles-Lille venait de passer. Étant donné, d'après l'Ordonnance I. C. n° 2 du General-Feldmarchal Speerle, que les bandes de terroristes étaient particulièrement actives dans les régions à traverser, Hauck demanda, à l'agent allemand présent dans la gare, de mettre son train en marche immédiatement derrière l'express Bruxelles-Lille". Sa demande fut exécutée et son train fut expédié 10 minutes après l'express à la place du train de marchandises de l'armée allemande qui resta à Baisieux.

Après un arrêt de 43 minutes en gare, le convoi repartit donc de Baisieux à 22h34 et on annonça son passage pour 22h44 au facteur-enregistrant Élie Derache, de permanence en gare d'Ascq. Les explosifs posés sur l’aiguillage, près du passage à niveau, n'ont fait que légèrement dérailler la locomotive et les deux premiers wagons seulement chargés de matériel militaire. Aucun blessé n’était à déplorer parmi les SS. Cependant la population de ce petit bourg, jusque-là sans histoire, se trouva brutalement confrontée à la guerre totale menée par les nazis : la rafle commença à 23h15 et dura pendant deux heures, 86 hommes vivant à Ascq ou de passage dans le village furent assassinés par les SS, prenant prétexte d'un déraillement de train pour laisser déferler leur folie meurtrière.

Années 50/60

Dans ces années, la gare de Baisieux avait encore des voies de garage, et donc à une certaine époque (années 50 /début 60) quelques trains de la journée démarraient ou avaient leur terminus à Baisieux, exemple en 1955, le matin, le train 2702 qui était sur voie de garage était placé sur voie principale vers 5h30/6h00, pour départ vers Lille à 6h27. Le mécanicien et son chauffeur avaient assuré un train Lille Baisieux la veille au soir, et ils dormaient à l'hôtel (de la Gare ?) pour être sur place, et donc assurer le premier train du matin de 6h27. Pour infos, composition de l'équipage d'une locomotive à vapeur: Le mécanicien était le seul maître à bord (à la SNCF on les appelait les seigneurs du rail) c'est lui qui conduisait le train, qui veillait au bon entretien de sa machine, quand au chauffeur, son travail était de charger la chaudière de la loco avec du charbon qu'il prenait dans le tender avec une pelle.

Dans ce premier train, c'était en grande majorité les ouvriers, les employés des ateliers d'Hellemmes et de l'usine de Fives qui se rendaient au travail, pas de tel portable à l'époque, alors en attendant l'heure du départ, il y avait des parties de belote endiablées dans le hall en attendant l'heure du départ.

Les Basiliens s'en souviendront ! Dans ces années 50/60, les trains qu'ils empruntaient étaient composés avec du matériel très robuste (voiture B11) de couleur vert foncé qui était tiré par des locomotives à vapeur (photo ci-dessous). C'était impressionnant à voir et à entendre, pour arracher son lourd convoi la machine crachait sa vapeur, comme si elle respirait très fort pour délivrer toute sa puissance, le sifflet bien spécifique pour signaler l'arrivée du train aux passages routiers traversant les voies, pour beaucoup de Basilien(nes) c'est un souvenir inoubliable. À cette époque il y avait aussi des autorails Picasso rouge et blanc, avec le poste de conduite surélevé.

Ci-dessous, un train composé de voiture B11, l'intérieur d'une voiture B11, la gare de Baisieux dans les années 60

Le Café de la gare, sous Jules Dumont dans les années 50/60

Chez Jules Dumont, il y avait bien sûr des chambres pour les voyageurs, en plus d'être cafetier il était réparateur de vélos, il avait toute une clientèle d'ouvriers qui venaient prendre le train pour les ateliers d'Hellemmes, l'usine de Fives, et pour Lille, tous ces messieurs garaient leur vélo dans l'ancienne écurie qui communiquait directement avec la salle du café. Voici le rituel, on arrivait, on garait son vélo dans l'ancienne écurie, on passait dans le café où une vingtaine de genièvre étaient versés sur le comptoir, on saluait Jules et on buvait cul-sec son verre, puis le plein de carburant étant fait on allait prendre son train. Le soir, mouvement inverse, mais devant une chope, tranquillement sans être pris par le temps.

En fait, Jules allait au guichet de la gare acheter les abonnements hebdomadaires pour les ouvriers qui le souhaitaient, et il percevait un forfait pour chacun : le prix de l'abonnement + 6 genièvres + 6 chopes, et tout le monde était content ! Autres avantages : Les vélos étaient à l'abri des intempéries, et si l'on avait un problème mécanique avec sa bicyclette, Jules, qui était réparateur de vélos, avait tout le temps de la dépanner avant le retour de son propriétaire le soir

Ci-dessous le Café de la Gare dans les années 60.

Fêtes autour de la gare

Souvenons-nous de la ducasse de la gare, avec son manège d'auto-tamponneuses sur la place, et surtout des bals qui avaient lieu à cette occasion dans le hall de la gare. À la fin des années 50, il y a même eu un combat de catch dans la gare. Il y avait aussi les concours de chevaux de trait dans la cour où se situait la halle marchandise. Ces concours s'appelaient "studbook", le stud-book définit des critères pour une race, et les chevaux référencés dans ce registre remplissent forcément ces critères. Ce sont donc des chevaux idéaux afin de faire progresser la race. Ces manifestations ont ramené beaucoup de monde à Baisieux.

Le trafic marchandises.

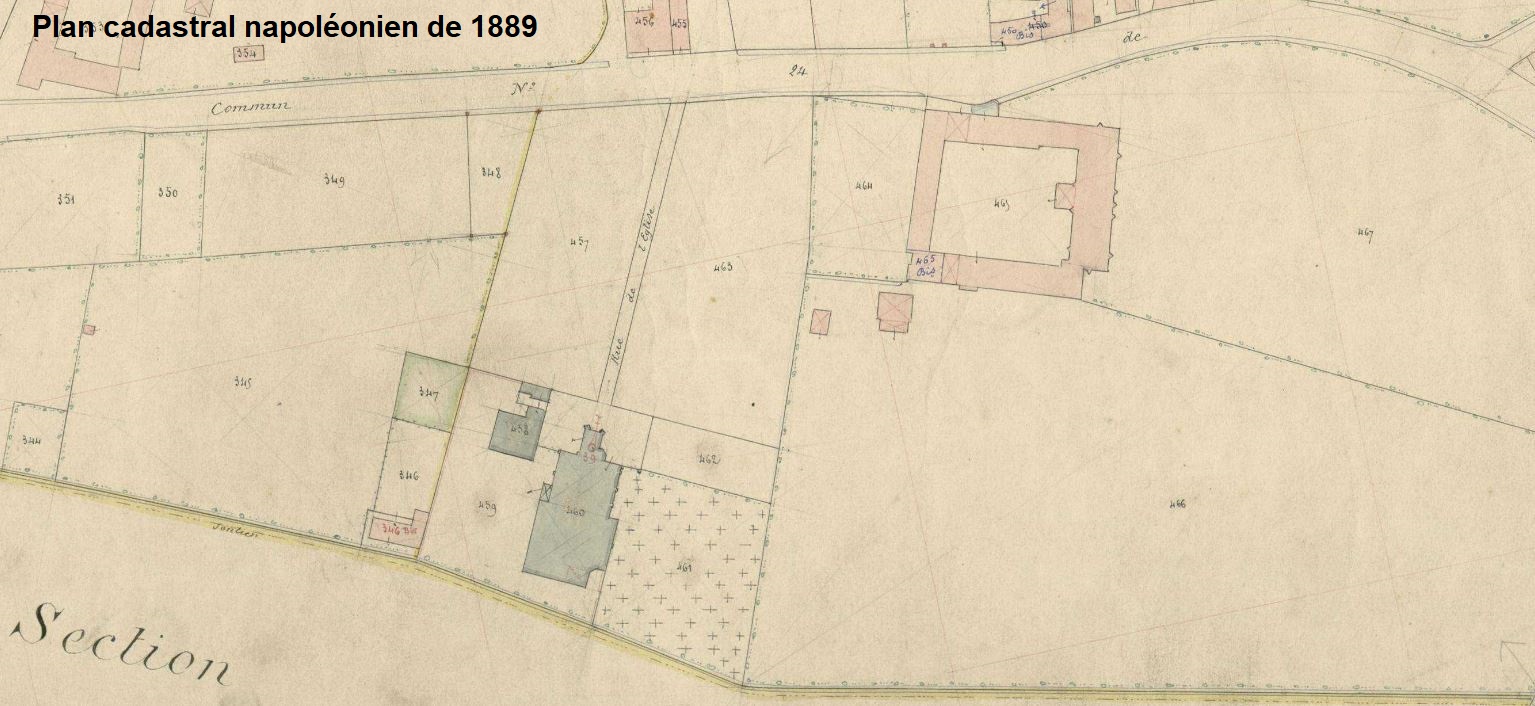

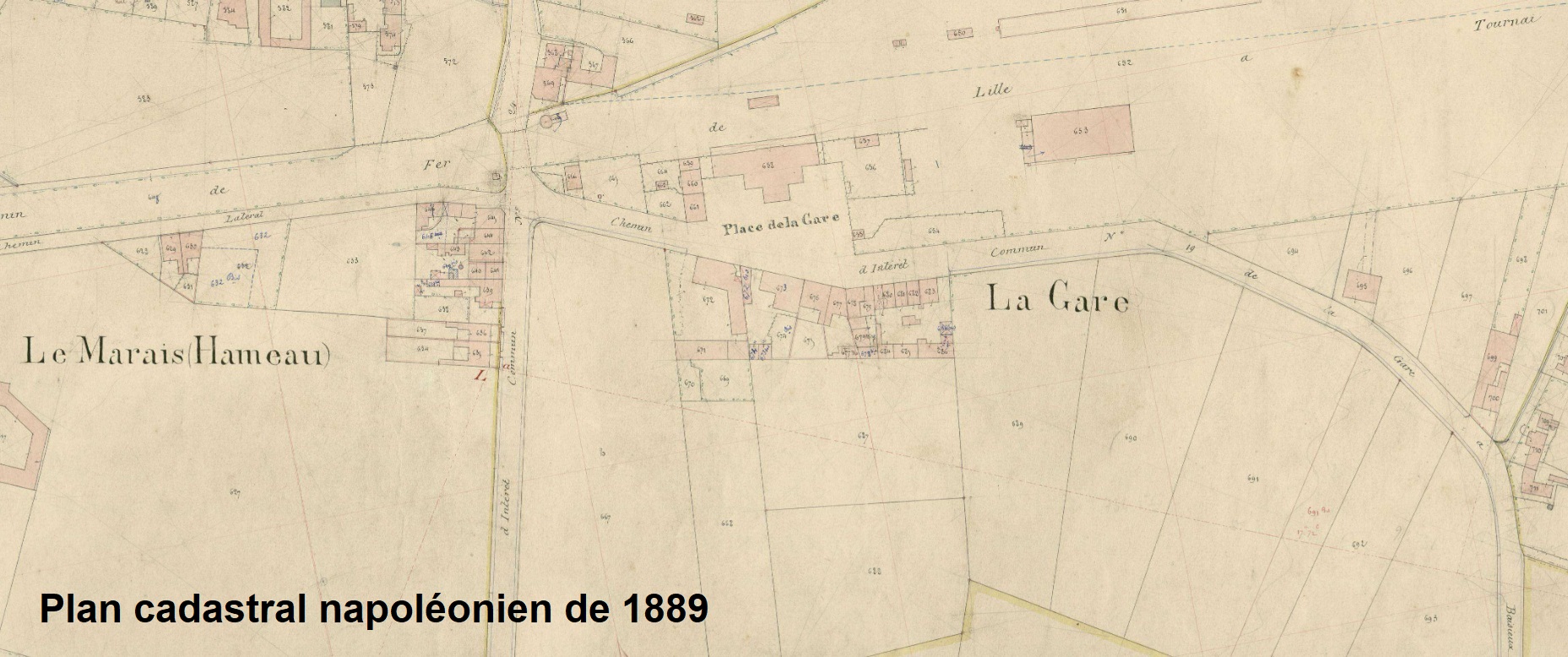

La halle marchandise, nous savons qu'elle fut construite au 19ème siècle par la Compagnie des Chemins de Fer du Nord, elle apparaît déjà sur le cadastre Napoléonien de Baisieux de 1889 ci-dessus. Il faut savoir que, dans le Nord, une grande partie de ces halles marchandises, était construite en bois, beaucoup d'entre elles furent détruites pendant la guerre de 14/18, et à la fin du conflit les reconstructeurs adoptèrent des techniques nouvelles avec l'utilisation du béton armé.

Pour en revenir à notre halle marchandises de Baisieux, nous ne savons pas si elle fut mise en service en même temps que la gare (1865), toutefois il est quasiment certain qu'il n'y pas eu de halle marchandises en bois avant celle que nous connaissons, car les murs sont en briques d'époque identiques à la gare.

Ci-dessous : photos où l'on peut voir la halle vers 1900, la halle vers 1919, la halle en 1990 (source.http://luc.beaumadier.free.fr/).

Ci-dessous : l'usine La Malterie au début du 20ème siècle, et une vue aérienne de l'usine Balatum fin des années 5O.

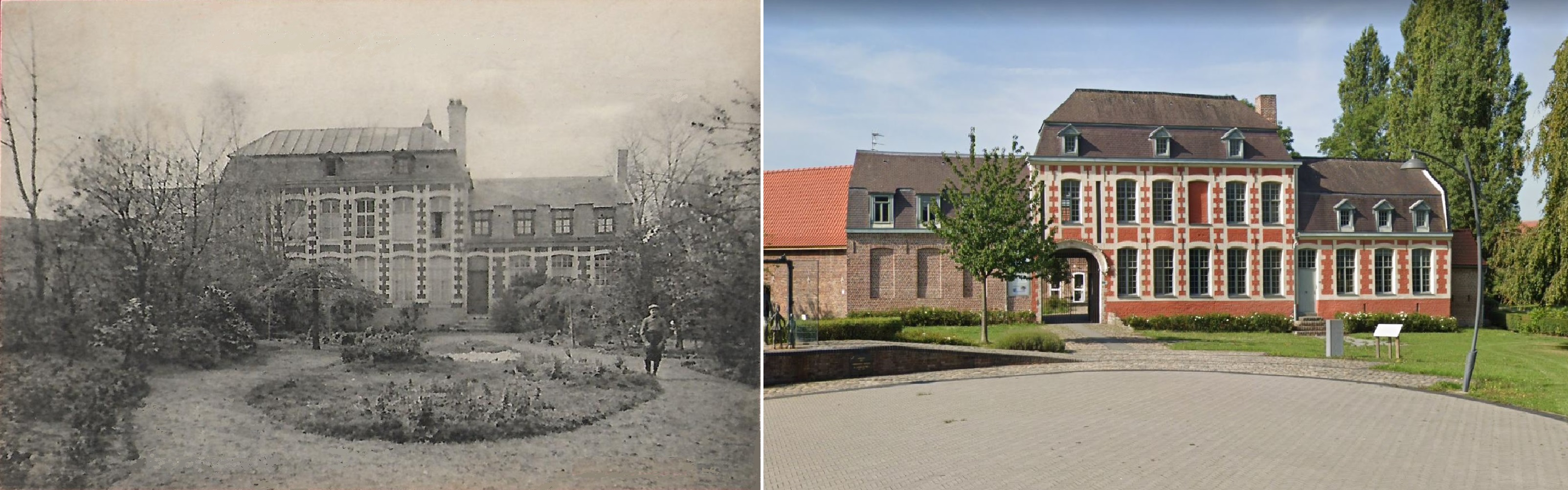

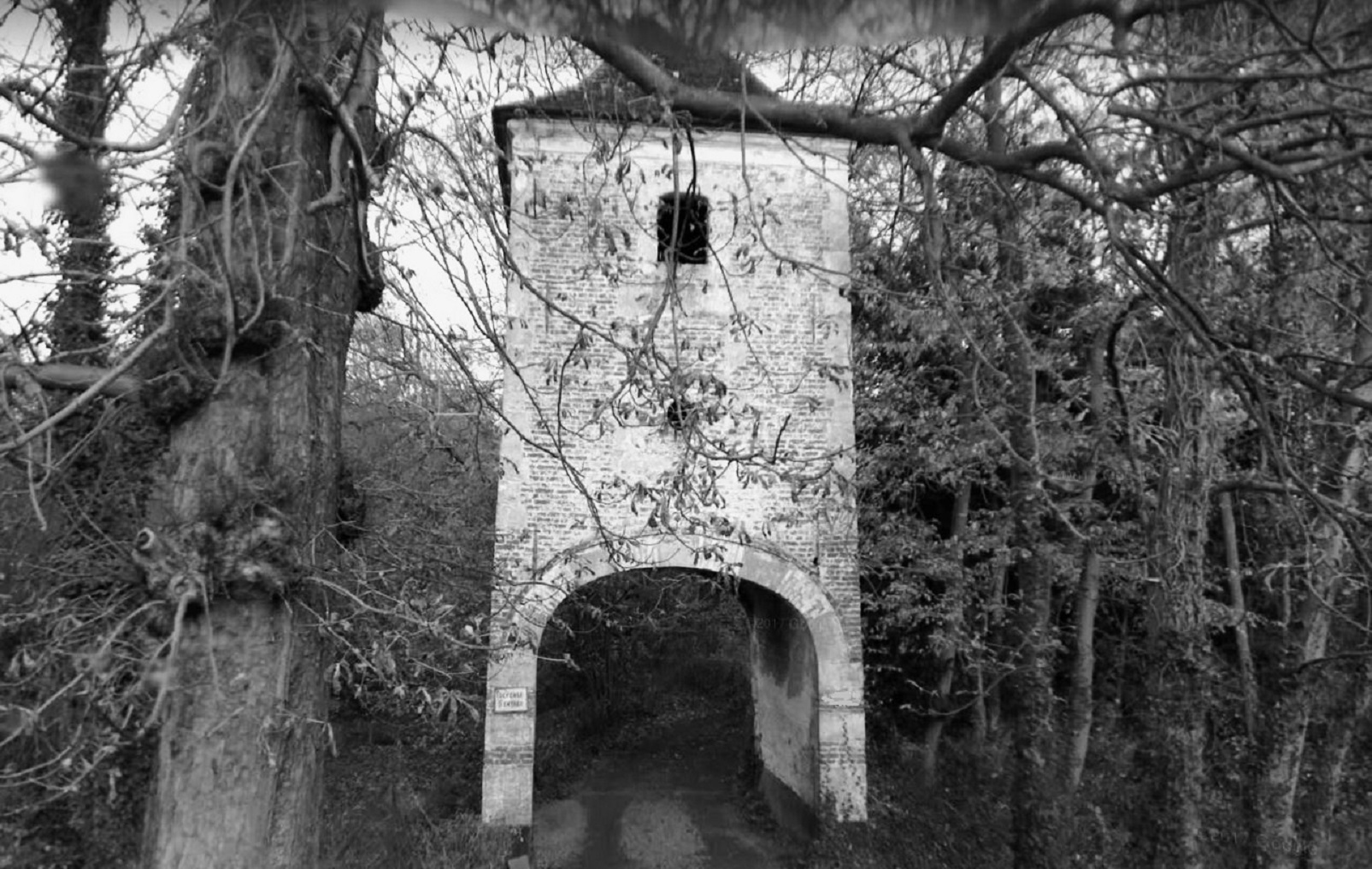

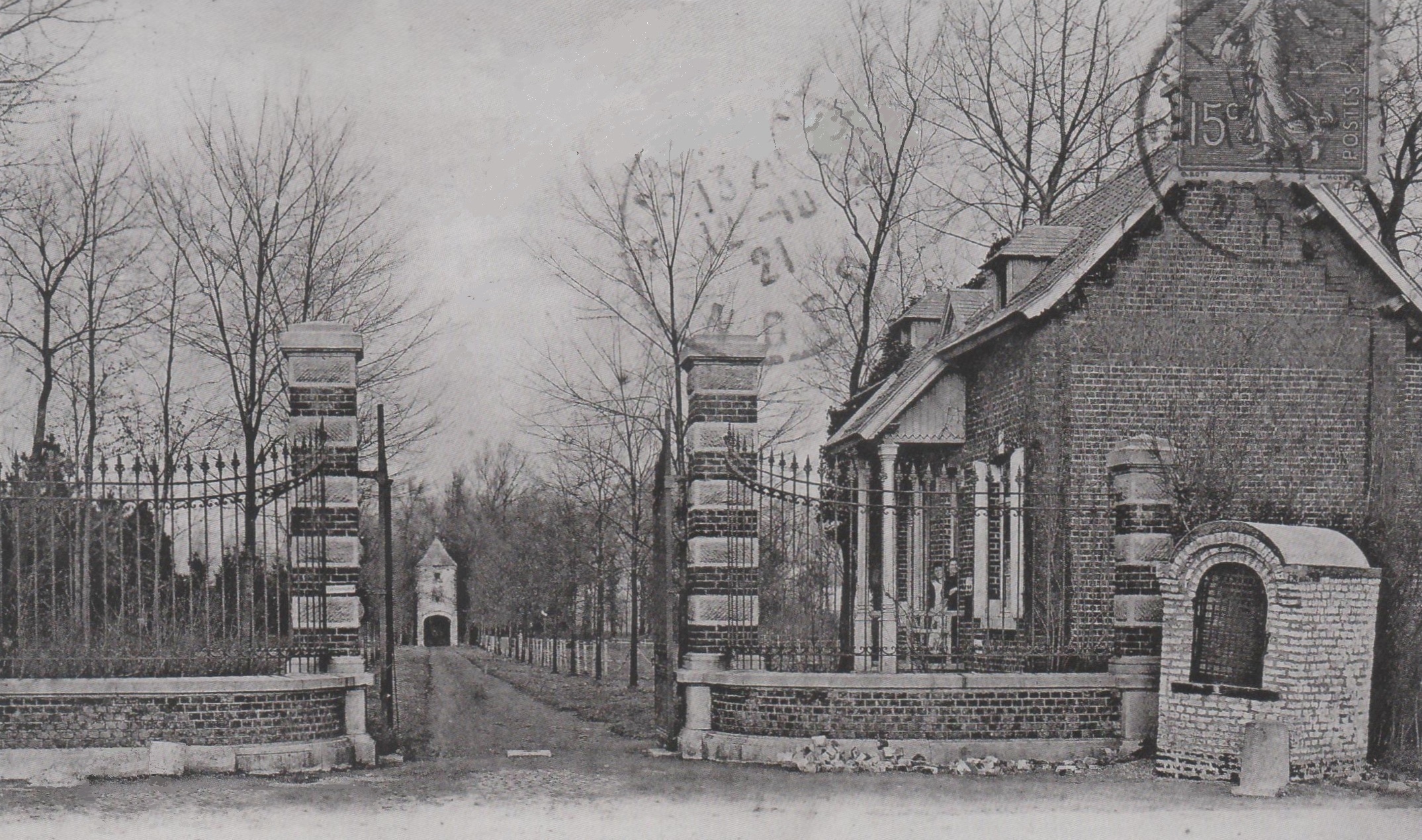

- Le château:

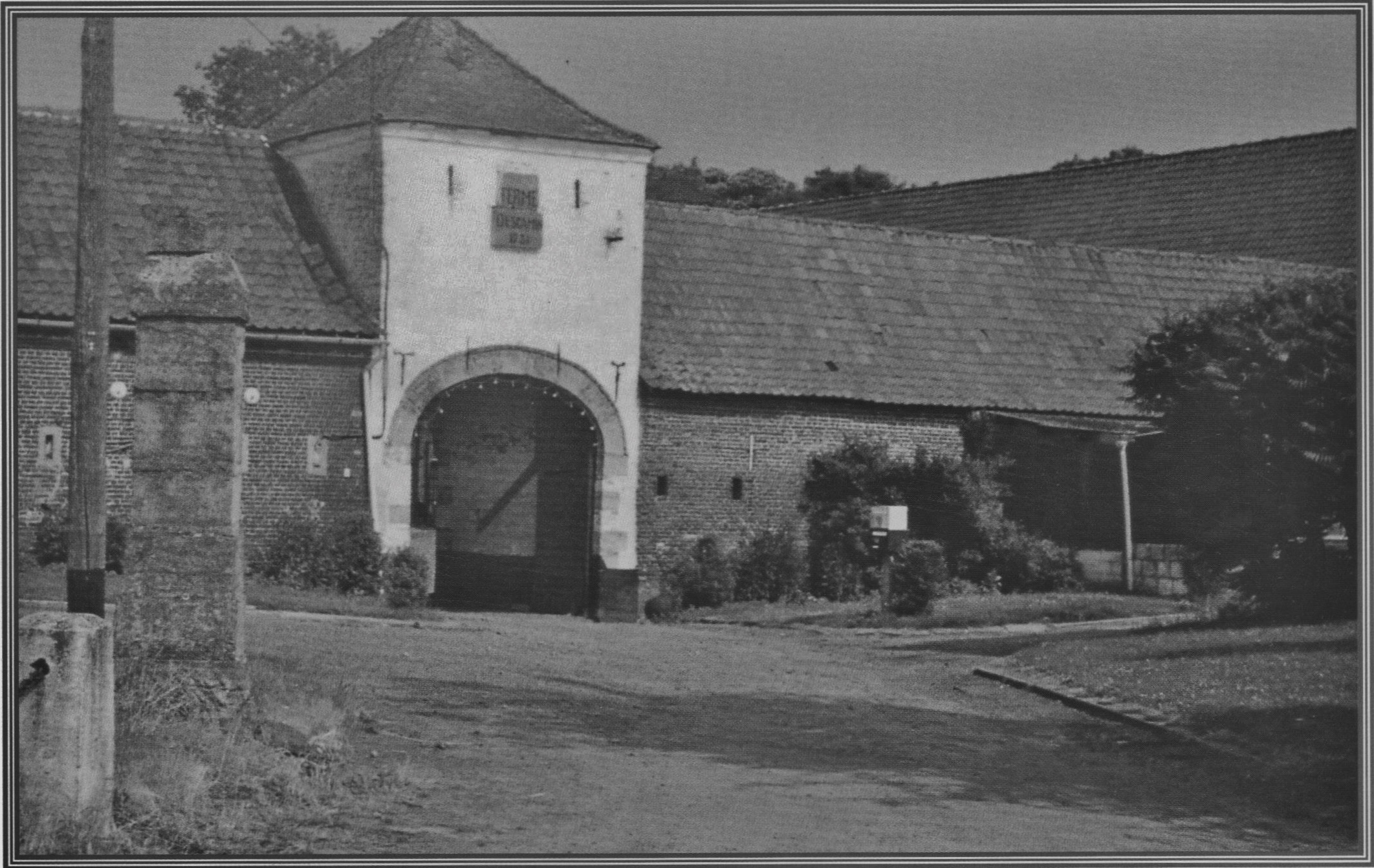

- La mutation du château en ferme-manoir:

- Occupation de la fermes par la famille Deffontaines :

- La réaffectation en centre culturel :

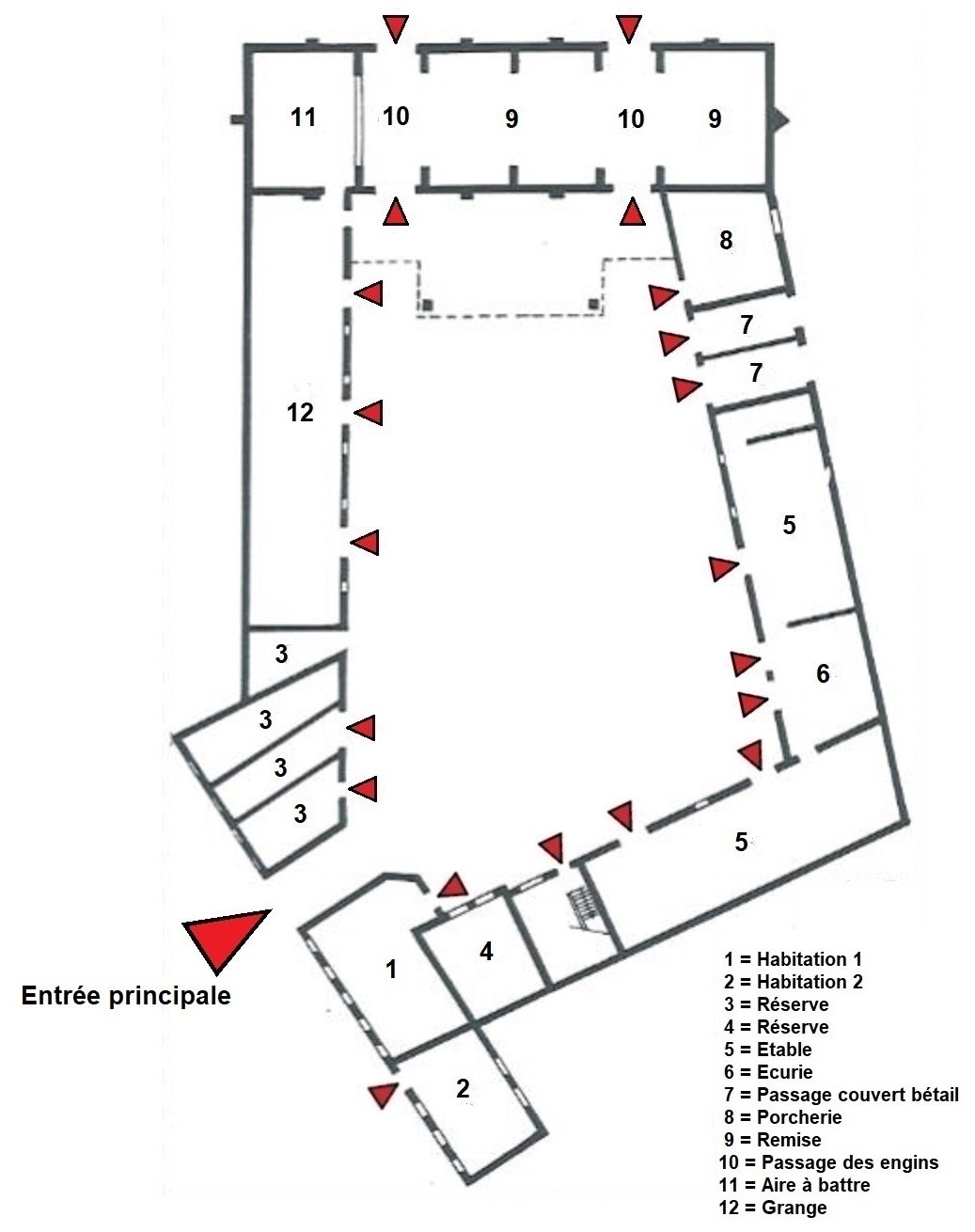

Le deuxième secteur concernait la culture et regroupait la grange, l'aire à battre et des remises dans lesquelles deux accès couverts étaient aménagés afin d'accéder aux champs.

Le troisième secteur concernait le bétail et regroupait les étables, la porcherie, l'écurie, dans ce secteur deux passages couverts étaient aménagés afin de rejoindre les pâtures.

Ainsi, dans cette typologie de ferme-cense, tous les accès étaient créés depuis la cour fermée centrale, les chemins par usage étaient dirigés en fonction de la proximité des besoins, la cour et la ferme étant le cœur de la vie rurale de l'exploitation. (Source observatoire Caue)

Le domaine d'Escamin.

Rodolphe Escouflaire avec sa voiture devant le château dans les années 1920

Rappelons que les Allemands ont occupé le château durant la première et la seconde guerre mondiale. Ils y ont fait beaucoup de dégâts, aux cheminées et à certains pavements, une rose des vents et des inscriptions ont été peints sur les murs des garages et sur les murs d'une pièce à l'étage de l'aile nord-sud.

Pendant ces périodes d'occupation, la vie des propriétaires devait être très pénible, les Allemands réquisitionnaient des logements comme le château d'Escamin, et bien entendu ils installaient leurs officiers dans les plus belles pièces.

Lors de la première guerre, Madame Célestine Thérèse Escouflaire (née Delbauve) veuve de Charles Escouflaire décédé en 1909, vivant seule au château, écrivit un journal intime. Nous avons pu lire ce récit où elle livre en 1917 son ressenti face à l’occupant.

Lors de la seconde guerre mondiale, les allemands s'étaient installés durablement sur la propriété. Sur une parcelle de terrain à gauche du château, on voit encore les fondations en béton de baraquements de cantonnement, et dans une dépendance annexe, à l'arrière du château, les occupants avaient construit une sorte d’évier destiné à la toilette des soldats.

Peu après la libération, des groupes les ont remplacés durant quelques mois ? Quel était leur rôle ? Personne ne semble le savoir, mais leur activité s'apparentait plutôt à des actions de pillage près des zones de combat.(cette phrase vient du livre Baisieux 2000, mais est-ce étayé ???)

Plan cadastral de 1825 concernant le domaine d'Escamin.

Écoles Publiques de filles et garçons du Petit Baisieux (École Michelet)

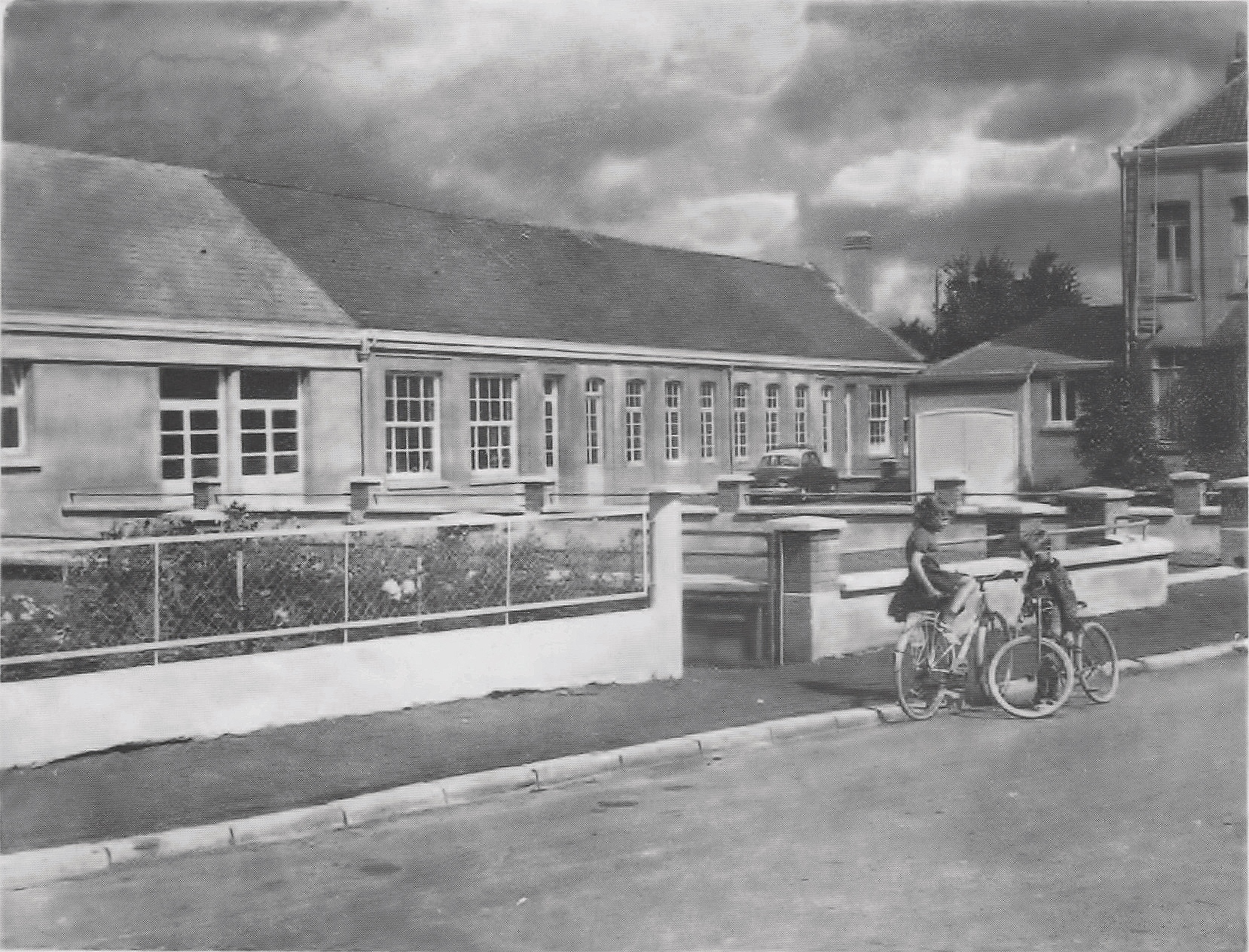

Ecole communale Michelet où j'ai étudié dans les années 50, à l'angle de la rue de Verdun et rue des écoles. Sur la photo ci-dessous, au premier plan entrée de l'école des garçons, au second plan entrée de l'école des filles, la photo date des années 30 car on il n'y a pas encore de lignes électriques. De nos jours l'école n'existe plus, les 2 maisons des enseignants sont devenues des logements privés, et les classes ont été détruites pour construire une résidence pour personnes âgées...

Voici les grandes lignes de son histoire:

Comment est né le projet?

Dans une déclaration au Conseil Municipal du 19 mai 1879, le maire regrette les mauvaises conditions de travail des enfants, logés à l'étroit dans des locaux non destinés à l'usage de classes, et il est urgent de construire deux maisons d'écoles, garçons et filles, au centre des hameaux composant la section du Petit Baisieux. La dépense sans les préaux et les clôtures (qui ne pourront être faits de suite) s'élève à 28.000 F, mais ne pourra être engagée que si l'on obtient une subvention de 12100 F. Le reste, soit 15900 F, sera couvert par un emprunt remboursable en 31 ans. Le Conseil donne un accord unanime.

Noms des rues longeant les écoles à la fin du 19e siècle.

En 1879, la Rue des Ecoles s'appelait Ancien Chemin de Sin à Willems, et la rue de Verdun s'appelait Rue des Vaches.

Les grandes lignes de la construction, des agrandissements et des transformations.

D'après un document des archives du Nord :

- De 1879 à 1882, construction (avec plans) des écoles publiques de garçons et de filles du Petit Baisieux.

- En 1891, construction d’un mur de clôture.

- En 1892, appropriation des logements de fonction.

- En 1892, les écoles reçoivent en moyenne 80 élèves chaque mois, et sur recommandation de l'inspecteur primaire un poste d'adjoint rémunéré par l'état est créé dans chacune des deux écoles, les travaux d'aménagement de classes sont à la charge de la commune, et les locaux étant vastes, des cloisons sont posées pour doubler le nombre de classes.

- De 1936 à 1938, agrandissement et transformations : devis, arrêté (avec plans).

- En 1952, les cours sont asphaltées et des sanitaires construits.

- Fin des années 50, en raison de l'augmentation du nombre d'élèves il faut construire une classe de filles et une classe de garçons, qui seront dans l'immédiat logées dans les vestiaires, un projet de construction type, présenté par la préfecture pour un coût de 5 millions de francs par classe et subventions de 90% est envisagé, mais on souhaite aussi y ajouter des préaux et des WC pour un futur groupe scolaire de 6 classes de filles et 6 classes de garçons. Le projet type qui comporte un sol béton et un toit en éternit à un seul versant, doit être modifié pour avoir un sol en carrelage et un toit à double pente en tuiles. Le logement doit comporter une salle d'eau et le chauffage central. En 1960 les travaux sont en cour.

1937, des séances de cinéma dans l'école.

En Juillet 1937, il est proposé la création d'un cinéma dans les nouvelles écoles du Petit Baisieux, ce qui permettra de retenir les habitants dans la commune et jouera un rôle éducatif pour les enfants. Une commission de choix des films est créée qui devra prendre toutes les garanties au point de vue moral ! Unanimité du conseil.

1965, groupe scolaire Michelet.

C'est en Janvier 1965 que les Écoles publiques de filles et de garçons du petit Baisieux prennent le nom de Groupe Scolaire Michelet.

2008, l’école est finie…

L'école Michelet a fermé en juin 2008, comme l’école Lamartine, à l’ouverture de la nouvelle école Paul Emile Victor. Ensuite, certains bâtiments ont été détruits et d'autres rénovés pour en faire un béguinage, voir photo ci-dessous à droite.

Le Chemin des Pendus

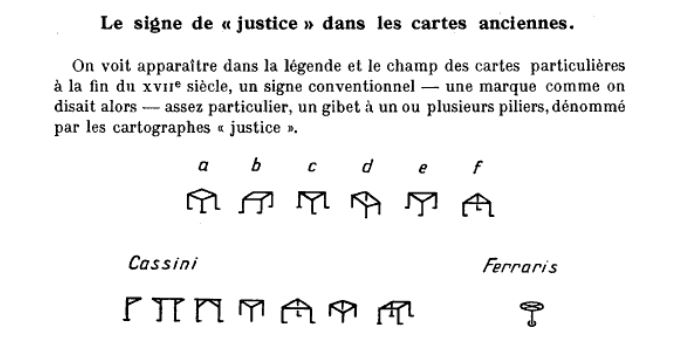

Il faut savoir que les emplacements des anciens gibets peuvent être localisés facilement grâce aux toponymes des lieux-dits : au gibet - colline des pendus - chemin du gibet - ou comme dans notre village "Chemin des Pendus ". Donc dans les temps anciens, ce Chemin des Pendus à Baisieux menait certainement à un gibet, où l'on pendait les condamnés à morts. Autre méthode, si l'on veut savoir s' il y avait un gibet dans son village, on peut aussi consulter la carte de Cassini ou encore les cartes des anciennes châtellenies, lorsque l'on voit sur ces cartes un dessin représentatif d’une potence associée au mot Justice, il y avait obligatoirement à cet endroit un gibet où l'on pendait les condamnés à mort.(voir les illustration explicatives ci-dessus)

Pourquoi des gibets dans certains villages, et qui décidait des pendaisons ?

Au temps du régime seigneurial et jusqu’à la révolution française, dans plusieurs villages de notre région s’élevaient des gibets où avaient lieu les exécutions des criminels condamnés à mort. Placés sur une hauteur, un peu en dehors du village, mais bien en vue du principal chemin public, les gibets signalaient aux habitants le siège d’une haute justice. Les corps des condamnés étaient laissés pour être exposés à la vue des passants et dévorés par les corbeaux. Le gibet était avant tout une démonstration visible du droit de justice du Seigneur, mais il ne servait probablement pas beaucoup.

Le Gibet de Baisieux.

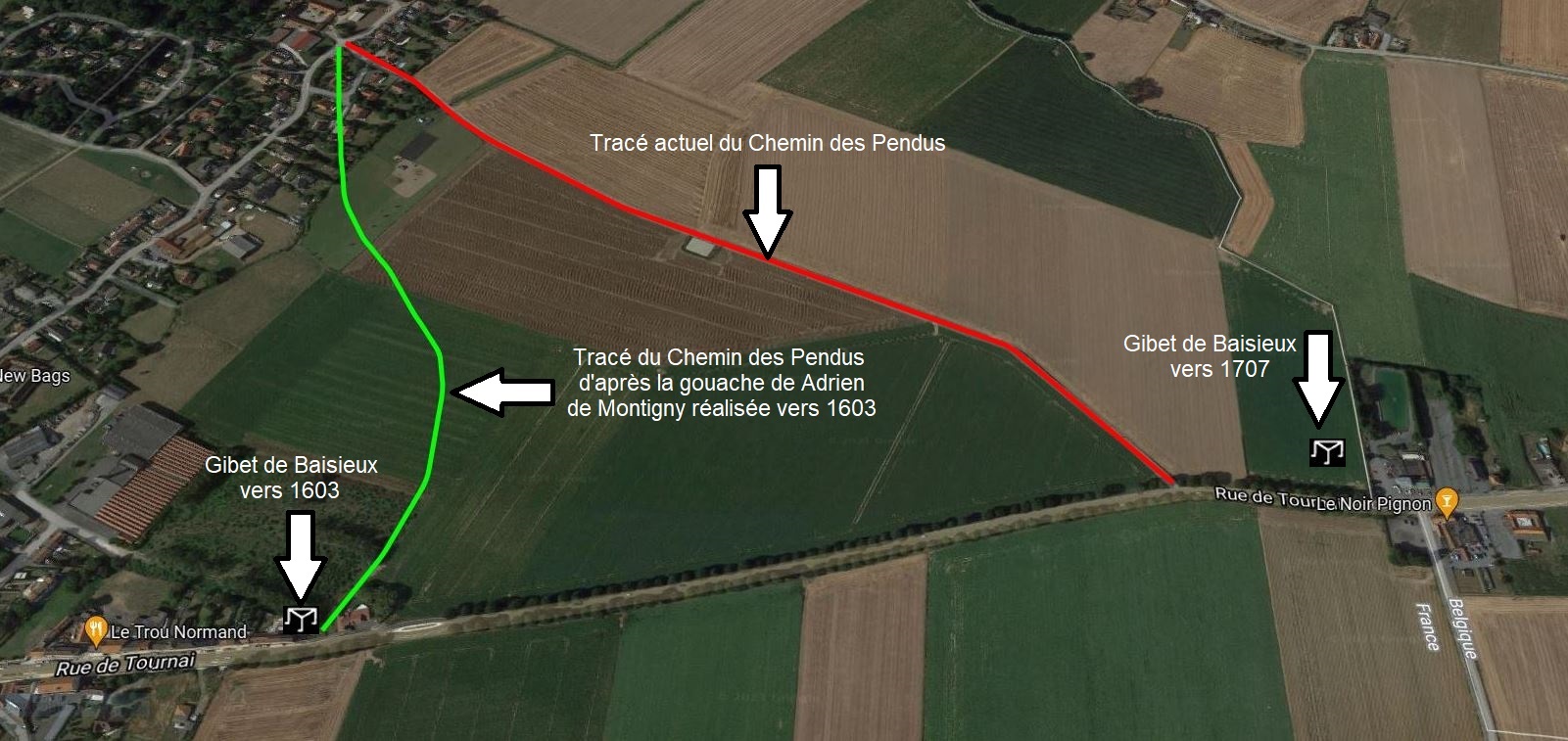

De nos jours, on connaît le Chemin des Pendus partant de la rue d'escamin et allant jusqu'à la Rue de Tournai (M941), à une centaine de mètres de la frontière Belge. D'après une gouache de Adrien de Montigny réalisée vers 1603, pour illustrer les Albums de Croÿ (gouache ci-dessous), le tracé de ce petit chemin était différent, il partait du siège d'un fief nommé Escamaing et rejoignait, juste à la sortie du village de Baisieux, un chemin plus important de Lille à Tournay (Rue de Tournai de nos jours). À la sortie de ce chemin, sur une petite parcelle de forme triangulaire se trouvait un gibet à 3 piliers pour pendre les condamnés à mort.

Mais il faut savoir que Adrien de Montigny faisait ses croquis de terrain du printemps à l’automne, et que souvent les arrière-plans semblent avoir été faits de mémoire, ou reconstitués et inventés en atelier, en hiver. Ces arrière-plans, tout comme les premiers plans (souches, arbres, talus de chemins...) ne sont donc pas toujours fidèles.

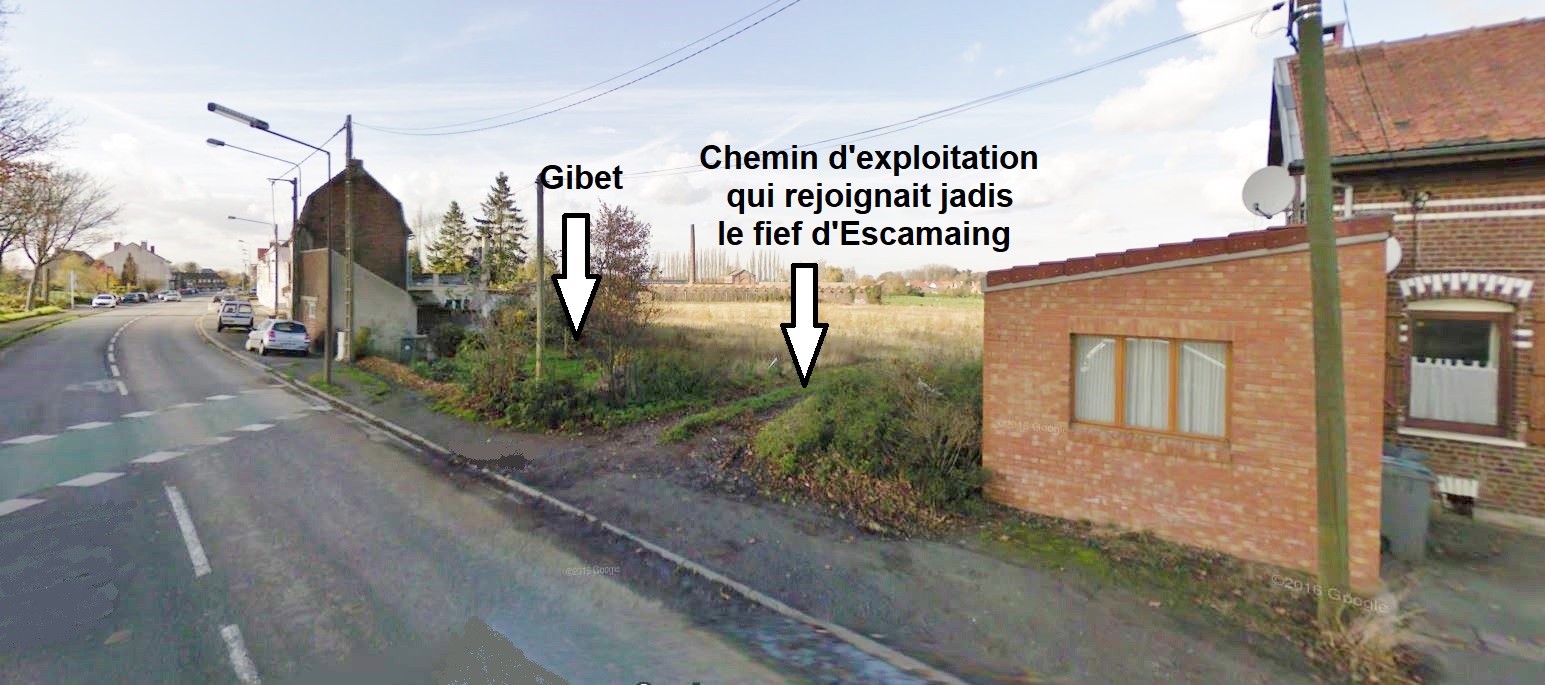

Si l'on compare cette gouache du début XVIIè siècle au Baisieux actuel, on détermine que le Chemin des Pendus partait de la rue d'escamin, et aboutissait dans la rue de Tournai juste à la sortie du village, il y encore un chemin d'exploitation, visible de nos jours, qui mène dans les champs, et le gibet se trouvait juste à gauche sur une parcelle cadastrale qui est toujours de forme triangulaire, voir photo ci-dessous.

Ces dessins, souvent très bien conservés, sont encore une source unique et exceptionnelle d'informations sur les paysages et l'architecture de la Renaissance.